출처 : 엽혹진 버드브레인

씨스피라시는 현대 어업으로 인한 생태계 파괴 문제를 다룬 다큐멘터리로 공개되지 얼마 지나지 않아 사람들에게 상당한 충격을 주었습니다. 해당 다큐멘터리는 일상 생활 속 플라스틱 쓰레기보다 어업으로 인한 부수 어획과 버려지는 쓰레기가 더 큰 문제라 지적합니다. 결국 다큐멘터리의 궁극적인 목적은 "물고기를 먹지 말자." 입니다.

주장이 파격적인 만큼 그 근거에 대한 비판도 많은 편입니다.

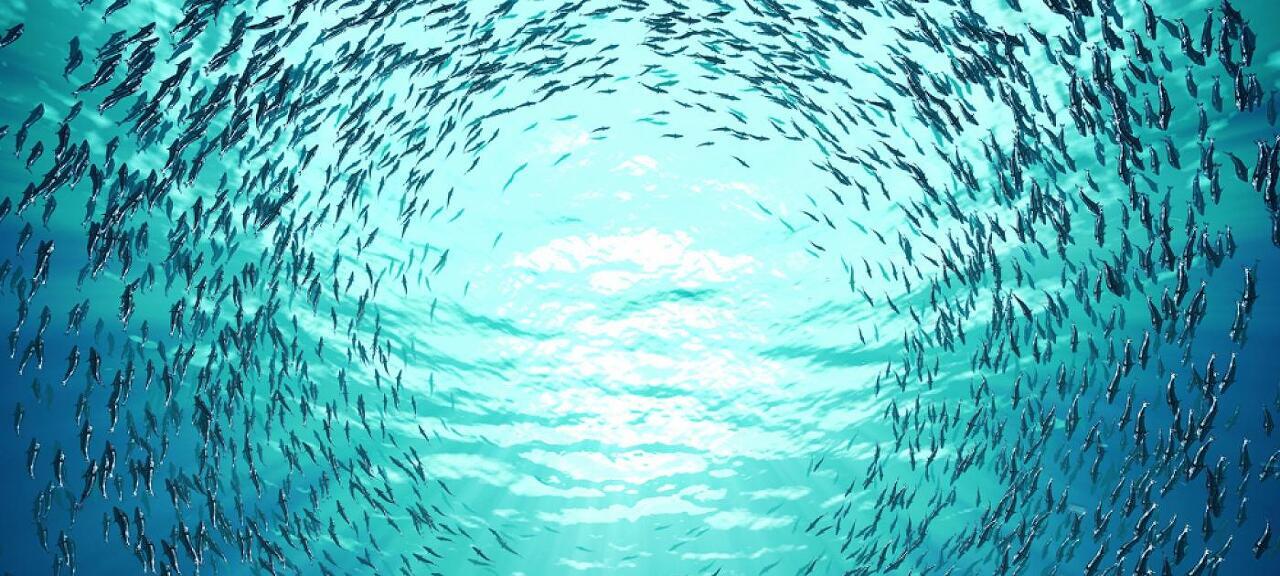

2048년, 물고기 전멸?

다큐멘터리에선 2048년이면 모든 어족자원이 고갈될 것이라 하는데요, 결론부터 말씀드리면 아닙니다.

해당 연구는 20년 전 데이터를 기반으로 한 15년 전 연구로, 현재의 상황과는 잘 들어맞지 않습니다. 해당 연구 이후 어족자원을 보호하려는 노력이 전 세계적으로 이루어졌기 때문이죠.

더불어 해당 연구는 생물다양성의 감소를 우려하는 것이지 어족자원의 절멸을 예측하는 게 아닙니다.

빨대도 문제거든?

씨스피라시에서는 파격적인 주장을 합니다. 우리가 버리는 빨대는 해양 쓰레기의 0.03%만 차지한다는 것인데요, 이 주장 덕분에 태평양의 거북들과 앨버트로스들의 속이 편해질 날이 더 멀어진 것 같습니다.

https://www.adex.asia/news/ghost-nets/

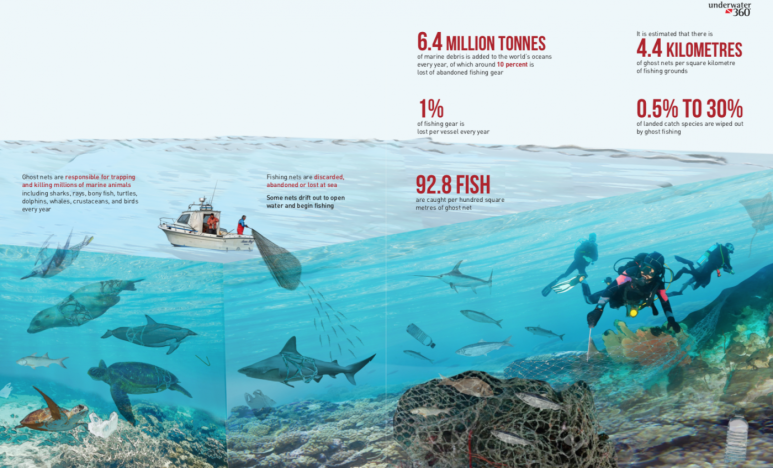

일단 다큐멘터리에서는 태평양 쓰레기 섬의 46%가 어망이라 주장하는데, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 인용된 연구에서도 말하듯, 빨대나 플라스틱 조각 등은 잘게 부숴져 해저로 가라앉거나 동물이 먹을 가능성이 높지만 어구는 가라앉지 않고 표면에 떠있기에 표면 쓰레기만 조사한다면 어구의 비율이 클 수밖에 없습니다.

해양생물학을 전공한 과학 작가 리즈 앨런은 최근 포브스에 기고한 씨스피라시 리뷰에서 “조업장비가 해양 프라스틱에 상당 부분 기여하는 것은 사실이나 그 비중은 10% 정도”라고 주장했습니다.

물론 해양 쓰레기의 종류별 비중을 정확히 측정할 수는 없기에 확답을 낼 수는 없으나 일단 46% 이하의 값을 가지겠죠. 하지만 버려진 조업기구가 환경에 심각한 피해를 입히는 건 명확한 사실로 이 점만은 확실히 알아두셨으면 합니다.

물론 일상에서 톤 단위의 그물 쓰레기가 나올 일은 거의 없지만 빨대 등 생활쓰레기의 경우 상황이 다릅니다.

유튜브같은 곳 보면 플라스틱 줄이자는 말에 씨스파라시를 언급하며 그런거 다 소용없다고 하는데요, 이는 통계의 허점입니다. 사실상 매년 해양으로 수백톤씩 쓰레기가 유입되는데 그 중 0.03%라 해도 엄청난 양입니다.

그리고 비닐이나 플라스틱조각 같은 것까지 포함하면 그 절대적인 양은 상당하겠죠.

그리고 해양생물들이 이를 먹거나 여기에 신체부위가 휘감기는 것은 명백한 사실이고요.

알바트로스 종류를 예로 들어 봅시다. 플라스틱은 알바트로스 사망원인의 3~17%를 차지한다는 조사부터 미드웨이 환초의 새끼 레이산알바트로스 90%는 뱃속에 플라스틱이 있다는 연구결과까지 알바트로스의 생존에 플라스틱이 미치는 악영향은 엄청납니다. 특히 천적이 거의 없고 수명이 긴 알바트로스는 번식이 매우 느립니다. 이대로 가

다간 플라스틱 때문에 멸종하는 것도 무리는 아니죠.

이런 해양생물들의 생존에 플라스틱은 명확한 위협을 끼치고 있습니다. 당장 죽은 거북이나 바닷새의 배를 가르면 빨대, 풍선, 라이터, 장난감 조각 등 일반인들이 버린 일상 쓰레기가 가득합니다.

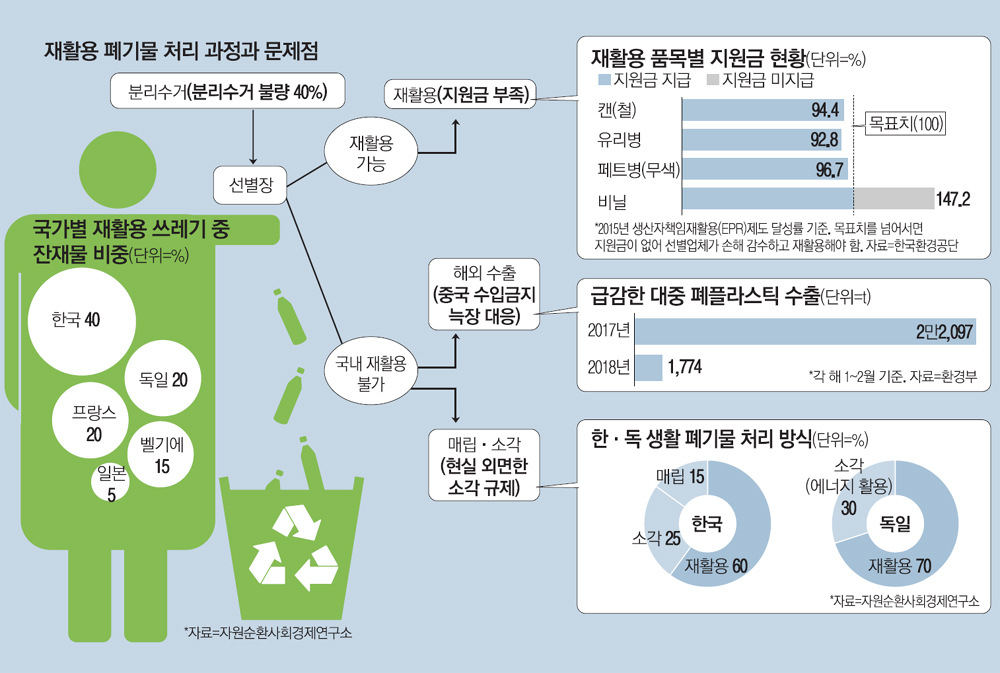

그러니까 절대 0.03%의 결과를 무시하지 마시고 일회용품 줄이시고 분리수거 잘 하시길 바랍니다.

종 전체의 안위도 걱정하는 동시에 한마리라도 더 살리는 게 중요합니다.

환경단체가 부수어획을 무시했다...?

환경 단체들은 항상 플라스틱 쓰레기 감소만 주장하고 어업에 대해선 문제삼지 않는다 주장했는데요...

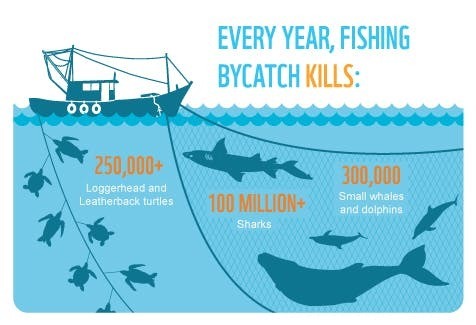

부수 어획은 간단히 목표 어종 외에 잡히는 다양한 해양생물입니다. 갑각류, 어류, 해양 포유류, 해양 조류 등등 다양한 동물들이 어망에 걸려 목숨을 잃습니다. 양적으로 보면 타이지 해안에서 죽어가는 돌고래나 플라스틱으로 죽는 동물들을 압도하고도 남죠. 씨스파라시에서는 이 점을 지적합니다.

물론 일부 단체들이 어업 단체에게 뒷돈을 받았으면 버려지는 조업 기구나 부수 어획에 대한 언급은 삼가겠지요.

어느 단체가 그랬는지, 그런 단체가 있는지 저로썬 조사해볼 길이 없지만 말입니다.

헌데 이전부터 부수어획에 집중해온 환경단체, 해양생물학자도 많습니다.

부수 어획은 이전에도 해양에 관심 있는 사람들에겐 큰 골칫거리였습니다.

현재 플라스틱 소비를 줄이자 주장하는 사람들도 해양 생태계에 조금이라도 관심이 있다면 부수 어획이 큰 문제라는건 알 겁니다.

https://www.worldwildlife.org/threats/bycatch

세계 자연 보호기금에선 부수 어획을 이전부터 결코 가벼이 보지 않았고 관련 업체들과 지속적으로 협력하는 모습을 보였습니다. 2017년 출간된 어류의 복지를 주장하는 <물고기는 알고 있다> 라는 책에서도 부수 어획의 심각성과 해악에 대해 명확히 짚고 넘어가고 있습니다.

부수 어획을 막기 위한 노력은 갈 길이 멀긴 하지만 이전부터 계속되어 왔습니다.

물론 다큐멘터리에선 여기에 약간의 과장을 섞습니다.

어업으로 잡혀 버려지는 생명체가 어획량의 48%라는 건데, 이 수치는 부수 어획 자체를 의미하는 것이고 실제로 버려지는 생명체는 어획량의 10% 정도이며 나머지는 목표 어종이 아닐 뿐 실제로 소비됩니다. 물론 그 10%조차 치명적이고 당연히 줄여야 하기에 여러 기관에서 노력하는거고요.

환경단체가 대중에게 환경 보호에 대한 정보를 알릴 때는 당연히 일반인들이 실천하기 쉬운 것 위주로 알립니다. 그래야 더 많은 사람들이 참여하고 미래의 세대에게 전해지기도 좋으니까요. 그래서 플라스틱 쓰레기 감소에 초점을 맞추었을 가능성이 높습니다. 앞서 설명했듯이 환경 단체들이 뒷돈을 받았든 안 받았든 일단 플라스틱 쓰레기는 줄여야 하는 게 맞습니다.

어찌 보면 부수 어획에 대한 논의는 지속적으로 이루어지고 관련 기사도 있습니다만 사람들이 관심을 안 준 탓이라고도 할 수 있습니다. 물론 일반인들이 부수 어획을 막을 힘은 없지만 그래도 이전부터 조사라도 해봤으면 부수 어획의 위험성에 대해 조금은 알지 않았을까요? 지금 와서 씨스파라시 하나 보고 "사실 환경단체가 어업회사 압력 때문에 안 알려준건데 빨대는 별거 아니고 부수 어획이 엄청난 문제임 ㅇㅇ" 하면... 글쎄요...?

아무튼 대중들에게 부수 어획의 위험성을 알려주었다는 점에선 상당히 의미있는 다큐멘터리라 생각합니다.

그럼 양식은...?

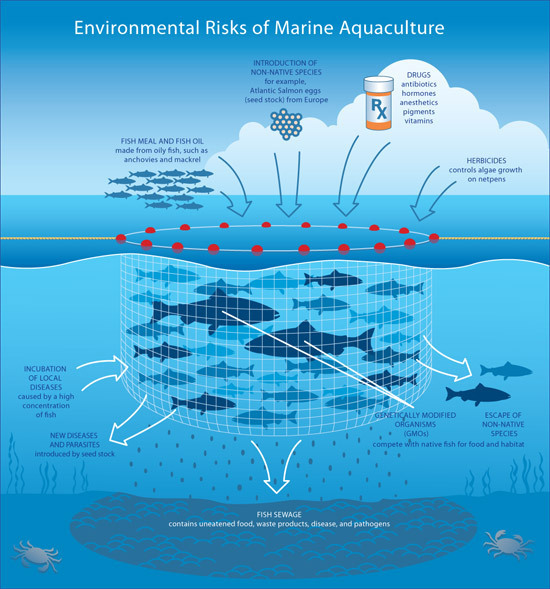

양식장에서는 원하는 물고기만 기르니까 양식 물고기를 먹으면 될 것 같은데 현실이 또 그렇지가 않습니다.

대부분의 어종들은 육식성이라 양식어종의 먹이를 공급하려면 물고기를 더 잡아야 합니다. 사료를 먹인다 해도 사료에는 대부분 물고기 기름이 들어가게 되죠.

또한 물고기를 과도하게 높은 밀도에서 기르게 되면 상당한 스트레스를 줍니다. 일반적으로 물고기는 고통을 느낄 것 같지 않지만 여러 증거들은 물고기에게도 인지 능력이 있다는 것을 증명합니다. 불과 수십년 전에는, 그러니까 다양한 연구가 진행되기 전에는 새의 고통과 인지 능력도 무시되었다는 점을 기억해주시길바랍니다.

윤리적인 문제 이외에도 고밀도의 환경에서는 바다물이 등 기생충이 번식하여 야생으로 방출될 확률이 높아지고 화학약품이 환경에 문제를 일으키기도 합니다.

풀만 먹고 살면 되나?

씨스파라시는 어업이란 것 자체는 희망이 없으니 우리에게 해산물을 먹지 말고 비건을 넌지시 권유합니다.

우리가 모두 비건 채식을 하면 바다의 물고기와 새들과 고래들은 행복해질까요?

지구가 다시 푸른 생명의 빛으로 넘쳐날까요?

이에 대한 답변은 절대 아니다 입니다.

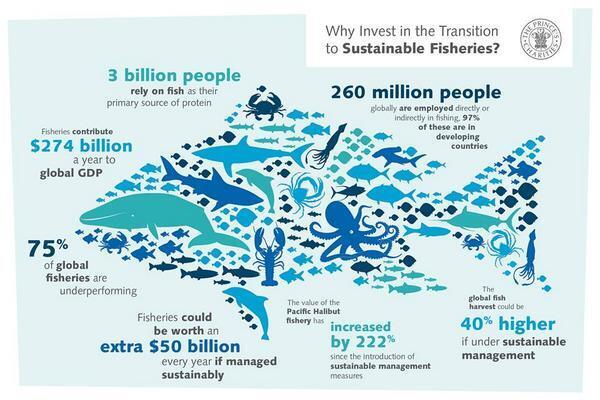

일단 현실적 측면에서 봅시다. 세계 인구의 10-12%(8억 7천만 명 이상)의 생계는 어업과 양식업에 의존합니다. 그리고 전 세계적으로 30억 명이 넘는 사람들이 동물성 단백질의 중요한 공급원으로 해산물에 의존하고 있습니다.

어업에 종사하는 사람 중 많은 수는 개발도상국의 사람들입니다. 이들에게 어업은 유일한 생계 수단이자 국가 입장에서는 중요한 무역 수단이기도 합니다. 이렇게 많은 사람들이 어업과 연관되어 있고 관련 산업의 규모도 막대합니다만 이걸 붕괴시키는 건 현실적으로, 그리고 윤리적으로도 불가능합니다.

다음은 채식만 하면 문제가 해결되는가 하면 그것도 아닙니다. 물론 메탄가스를 방출하는 반추동물을 적게 먹으면 산림 벌채도 줄어들고 지구온난화 방지에 기여하겠지만(그렇지만 개인적으로 어업을 줄이면 육류 소비가 증폭되지 않을까 생각합니다.) 현대 농업에도 문제가 한둘이 아닙니다.

비료와 농약이 토양에 미치는 영향은 잘 알려져 있습니다. 특히 기수역이나 습지에 축적되어 상당한 생태계 파괴를 일으키죠. 한국의 따오기와 황새가 일시적으로 멸종되는 데에도 농약이 상당한 기여를 했습니다. 비료의 발효 과정에서 상당한 양의 이산화탄소가 발생하기도 하고요.

아무튼 전 세계 인구가 비건이 되는 건 불가능합니다. 특히 인구 많은 빈곤국가에선 더더욱이요. 그보다는 농업과 축산업 방식을 지속 가능한 방식으로 바꿔가는 게 더 빠르고 현실성 있고 문자 그대로 지속 가능할 겁니다. 동시에 배양육이나 식물성 육류에 대한 연구도 진행하면 너무 늦기전에 문제가 해결될지도 모릅니다.

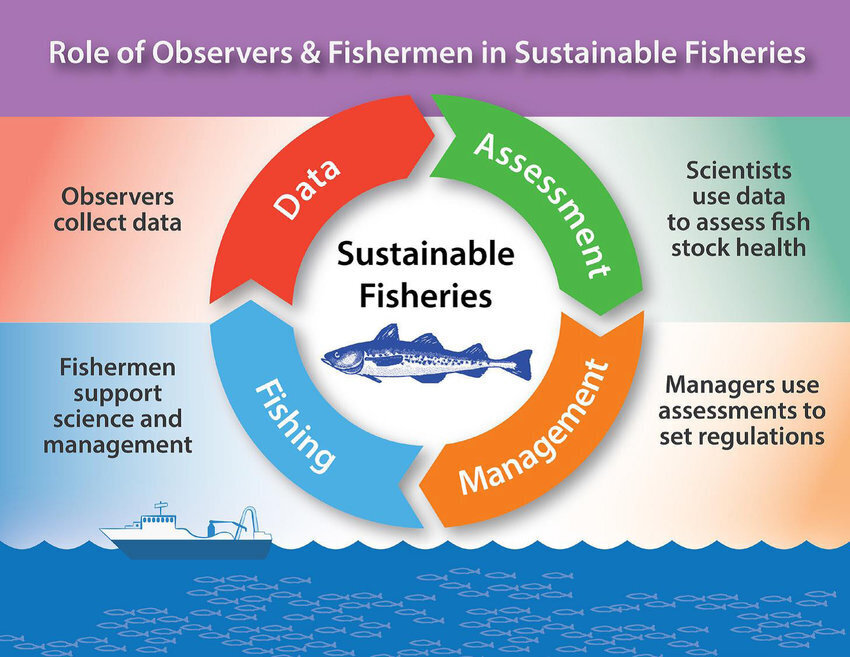

지속 가능한 어업...!!!

그렇습니다. 씨스파라시 감독님께서 그렇게 싫어하셨던 '지속 가능한 어업' 입니다.

다큐에서 지속 가능한 어업은 허황되고 비현실적이라 비판됩니다.

유튜브에도 이 다큐만 본 사람들이 쿨한척 하며 '우린 희망이 없어~~' 이러고 있습니다.

하지만 정말 그런지 확인해봐야겠죠?

일단 약간은 희망적인 소식이 하나 있습니다.

2016년 플라스틱 쓰레기가 모이는 뉴펀들랜드 걸프스트림에서 이루어진 조사에 의하면 실버호크 등의 포식성 물고기 체내에서 플라스틱이 전혀 발견되지 않았으며 연구된 어종 중 41%의 종이 플라스틱을 먹지 않는 것으로 드러났습니다. 이에 대해서는 추후 연구가 필요해보이지만 적어도 모든 종이 플라스틱의 영향권 내에 있는 건 아니며 우리가 플라스틱으로 고통받는 종을 구별해 거기에 더 집중해야 함은 분명해 보입니다.

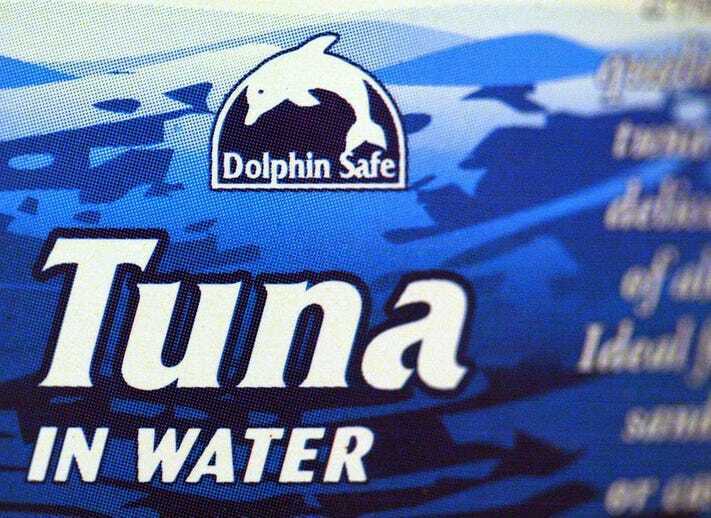

Earth Island Institute에서 운영하는 국제 해양 포유류 프로젝트(International Marine Mammal Project, IMMP)의 미국 부국장인 Mark Palmer는 다큐멘터리 영화 제작진에게 참치 캔에 붙어있는 돌고래 보호 라벨이 돌고래 보호에 어떻게 사용되는지에 대한 광범위한 정보를 제공했습니다. 하지만 어떠한 것도 다큐멘터리에 언급되지 않았습니다. 실제로 돌고래 보호 프로그램은 연간 돌고래 사망의 95%를 감소시키는 데 큰 기여를 했습니다.

남은 문제는 저 남은 5%도 어떻게 줄이냐와 돌고래를 죽이는 불법 참치 조업을 단속하냐, 유기된 어구로 인한 피해를 줄이냐입니다. 절대 쉬운 일이 아니고 갈 길도 멀지만 그래도 걸어온 성과를 무시할 수는 없습니다.

앨버트로스를 필두로 한 바닷새들 역시 부수 어획으로 고통받습니다. 돌고래처럼 그물에 딸려가지는 않지만 주낙의 미끼(하필 앨버트로스가 가장 좋아하는 먹이인 오징어입니다.)를 먹으려다 낚싯바늘에 걸려 죽는 경우가 많습니다. 이러한 방식으로 매년 10만마리의 새들이 목숨을 잃었습니다.

이에 알바트로스 태스크 포스가 아이디어를 냅니다. 주낙에 분홍색 천을 달아 놓으면 의심이 많은 바닷새들이 피해간다는 점을 발견하고 남아프리카 해안에서 실험한 결과 새들의 희생을 85%나 감소시켰습니다(현재는 99% 감소함) 이후 <바닷새 보호를 위한 다자간협정>을 통해 어업 기구 전반에 새 쫓는 기구를 사용하도록 하고 있습니다.

또한 새들이 잠수할 수 없는 깊은 수심에서만 낚싯바늘이 작동되는 후크포드(hookpod)라는 새로운 낚싯바늘을 개발해 상용화에 힘쓰고 있습니다.

부수 어획물 중 10%가 모두 돌고래나 알바트로스같이 비식용종은 아닙니다. 그보다는 식용이 가능한 어류의 비중이 대부분을 차지합니다. 북태평양 어업관리회에서는 부수 어획으로 버려지던 어종들을 기부하는 획기적인 방식을 알레스카에서 진행하고 있습니다.

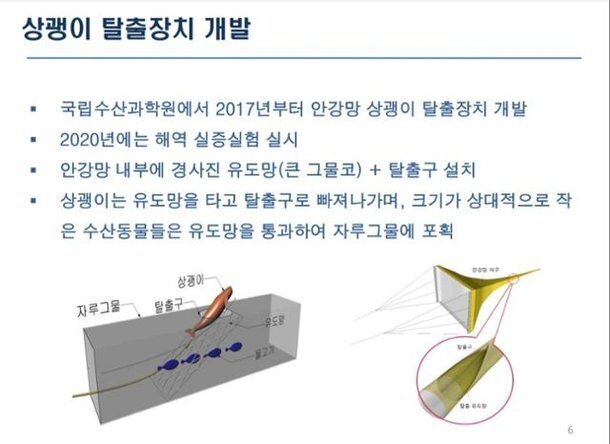

국내에서도 부수어획을 막기 위해 노력하고 있습니다. 주로 피해를 보는 동물은 상괭이로, 연 1천마리 정도가 부수 어획으로 잡혀 죽는 것으로 알려져 있습니다. 현재 국립수산원에서 상괭이 탈출용 그물을 개발해 시연해본 결과 효과가 뛰어났지만 어획량 감소를 우려한 어민들의 반대로 받아들여지지 않고 있습니다.

하지만 미국은 해양포유류보호법에 따라 2022년부터 상괭이 등 해양 포유류가 혼획되는 어업으로 생산한 수산물의 수입을 금지할 예정입니다. 관련 법안은 2017년 1월 1일 발효됐으며, 2021년까지 어획 방법에 대한 미국 정부의 적합성 인증을 받아야 우리나라 수산물의 미국 수출이 가능하게 됩니다. 좋든 싫든 해야겠죠...?

양식의 경우에도 서양에서는 어류에 대한 비인도적 대우를 금하는 동시에 환경 오염을 최소화하는 양식 방안을 고려하고 연구를 이어나가고 있습니다. 한국에서는 (비록 비용 절감이 목표지만) 양식 사료로 어분을 대신할 단백질원을 개발 중입니다.

물론 법안이나 협정, 기술만 있다고 모든 것이 해결되지는 않습니다. 법안이 나오면 이제 시작입니다.

사람들의 인식과 행동이 가장 중요합니다. 기존 법안에 대한 개선점과 문제점을 찾아 지속적으로 이를 알려야 합니다. 동시에 일상속에서 할 수 있는 일이 무엇인지 찾아보고요.

그냥 생각하기는 어려우니 제가 몇 가지 알려드리겠습니다.

재활용품의 폐기법이 소비자입장에서 쉽지 않다는 점을 정부 기관에 지속적으로 건의하는 것이 중요합니다. 현재 재품들의 과대포장을 줄이고 재활용이 용이하도록 포장 및 가공 방식의 개선이 필요합니다.

세계 자연보호기금이나 알바트로스 테스크포스에 기부를 할 수도 있습니다. 아무 단체에나 기부하기보단 널리 알려져 있고 실제로 성과를 내고 있는 단체가 좋습니다. 이들 단체에게 기부는 정의를 실천할 힘을 제공합니다.

또한 해양 생태계에 전혀 무지하거나 씨스파라시만 보고 성급히 단정짓는 사람들에게 다양한 정보를 제공할 수 있습니다. 특히 노가리, 총알오징어 등 어린 개체나 크릴 등 생태계에 중요한 종 등은 섭취를 지양하는것이 도움이 됩니다. 많은 사람이 알게 될수록 어민과 기업과 정부는 그에 맞출 수밖에 없습니다.

지구의 바다를 망친 것은 인간이지만 다시 되돌려 놓을 수 있는 것도 인간 뿐입니다.

지구를 위해 생선 섭취를 끊는 것보다 더 가치있는 일을 해 주시길 바랍니다.

<출처>

https://www.bbc.com/news/56660823

https://blog.csiro.au/plastic-kills-more-threatened-albatross-than-thought/

https://www.fws.gov/news/blog/index.cfm/2012/10/24/Discarded-plastics-distress-albatross-chicks

https://doi.org/10.1111/faf.12233

https://theconversation.com/not-all-marine-fish-eat-plastics-99488

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/endangered_species/marine_turtles/asian_marine_turtles/our_solutions/bycatch/

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/31/seaspiracy-netflix-documentary-accused-of-misrepresentation-by-participants

https://www.theoccidentalnews.com/opinions/2019/09/17/veganism-wont-save-the-amazon/2898253

https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/seafood-bycatch-donation-relieves-hunger-and-reduces-waste

http://ourocean2016.org/sustainable-fisheries

https://www.mk.co.kr/news/society/view/2019/01/7592/

https://www.vitalchoice.com/article/solving-ghost-net-problem