김병화 박물관은 원래 김병화 농장이 있던 곳에 세워졌다. 1974년에 김병화가 죽은 후 농장은 차츰 쇠퇴해졌다. 잇단 생산 목표 초과 달성에 판단력이 흐려진 중앙정부가 과도한 목표를 지시하기 시작했다. 아랄해 유역 상류의 사막화가 심해짐에 따라 수확량이 줄어들게 되었다. 1980년대에는 목화 생산량이 소련 평균보다 낮아졌고 모범 농장이라는 과거의 영광을 잃어버렸다. 1991년에 우즈베키스탄이 독립한 이후 농업 정책이 바뀌었다. 예전에는 무료로 제공되는 땅에서 농사를 지어 수확량의 일부만 농장에 내면 됐지만 이제는 농사를 지으려면 돈을 내고 땅을 빌려야 했다. 자연히 농사의 수익성이 떨어졌고 이농 현상이 심화되었다. 농토를 떠난 고려인들은 도시에서도 취직이 여의치 않아 살길을 찾아 러시아, 카자흐스탄 등으로 흩어지기 시작했다. 연해주로 다시 되돌아가는 고려인들도 나타났다.

김병화와 고려인들의 희생과 노력으로 소련 내에서의 고려인 이미지는 매우 좋았다고 한다. 현재 우즈베키스탄에서도 근면하고 성실한 고려인은 매우 좋게 평가받는다고 한다. 1976년에 준공한 김병화 박물관에는 김병화가 사용한 집기와 가구들, 그리고 당시의 생활상을 담은 사진들이 전시되어 있다.

<그림5가> 김병화 박물관

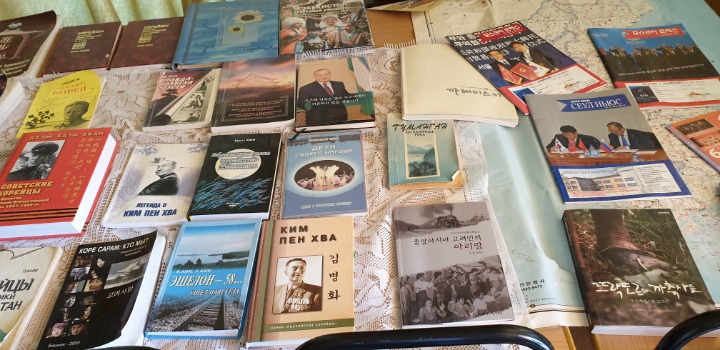

<그림5나> 김병화 박물관 전시 자료

박물관 관람을 마치고 나오는데 한쪽에 작은 유인물이 여러 개 쌓여 있다. 박물관장님에게 하나 가져가도 되느냐고 물어보니 그러라고 한다. 표지에 <깔밭 위의 억척스러웠던 나날들 바삐 살았소, 구차하게 살았소>라고 긴 제목이 적혀 있었다. 박물관장이 직접 쓴 이야기와 다른 한 사람이 쓴 이야기가 실려 있는 16장짜리 소책자이었는데, 다른 책의 일부를 유인물로 만든 것이었다. 나중에 숙소에 와서 읽어 보니 그 소책자에는 다음과 같은 이야기들이 생생하게 기록되어 있었다.

“부모님은 연해주에서 1937년 우즈베키스탄 타슈켄트로 왔다. 1937년 농장 아랫 쪽 ‘독산’이라는 곳에서 땅굴을 파고 2년 정도 살다가 그 후 집을 짓고 건물을 짓고 살았다. 어머니, 할머니, 할아버지가 기차를 타고 왔다. 기차가 서서 정거장을 나가게 되면 뜨거운 물을 올려와 누룽지를 끓여 먹고 그렇게 왔다고 한다. 오랫동안 오는 기차는 한 달 반 동안이 걸렸다. 왜 그런가하면 사람들이 타는 기차가 지나가면 오고, 오다 또 서고 이렇게 길이 나면 왔기 때문이라고 한다. 정착한 곳이 타슈켄트 정거장이었는데, 여기다 부려놓은 후 자동차로 다시 실어서 독산 근처에다가 부려놓았다. 그 때는 이 나무숲도 별로 없었다. 그냥 쓰부다리아, 아무다리아 강 있는데다 다 부려놓았다. 치르치크강 옆에다 부려놓았기 때문에 ‘물이 있으니 먹고 살겠다. 농사는 하며 살겠다’ 이렇게 얘기한 게 생각난다. 부모님이 처음 내린 곳은 갈밭이었다. 갈밭은 모기굴이라고 해 모기가 많았고 우즈벡 사람들은 없었다. 이리가 울고 멧돼지가 다니고 사람이라곤 한 명도 없는 곳이었다.“

“여기로 온 건 강제로 보내서 죽으라고 보냈는지 살라고 보냈는지 모르지. 애기들 죽은 거는 많았다. 오면서 죽고, 와서 죽고, 그때 우리 가족도 일곱 살 맏딸, 그리고 오빠 두 명이 세 살, 11달 짜리가 죽고 네 번째 태어난 나부터 살아남아서 1940년도부터 다 살게 돼서 다섯 명이 살아남았다.”

“첫 해에는 농사를 못했다. 9월 30일에 연해주에서 떠나 여기까지 도착했는데 그때 이 땅은 윗물이 높아서 농사를 못했다. 물이 차서 곡식 뿌리나 나무 뿌리 다 썩어 버린다. 그래 빙 둘러 수로를 뺐다. 그 수로로 윗물을 빼서 땅을 마르게 하고, 그 다음에 손으로 치르치크 강물에 수로를 빼게 되었다. 다 고려인들이 손으로 팠다. 그때는 기계가 없었다. 손으로 파서 물 내려다가 농사를 하였다. 우리 고려 사람은 수로를 목숨줄이라 한다. 이 물이 없으면 못 살아났다. 티슈켄트 운하가 제일 큰 수로인데, 그 운하도 다 고려인들이 만들었다. 중앙아시아 수로는 다 그게 고려인이 손으로 판 수로다.”

“아리랑은 세상 알 때부터 들었다. 세상을 알게 된 때는 학교 들어가 고려말을 알게 되면서부터다. 그 때부터 아리랑이랑 도라지 알았다. 그 때 할머니들이 아리랑 불렀다. 어머니도 부르는 걸 들었다. 도라지, 아리랑, 북조선에서 들어온 노래가 많았다. 한국에서 들어오기 전에 북조선 사람 많이 다녔다.”

“아이들도 여기선 지금 아리랑을 다 부른다. 학교 수업에서도 ‘아리랑’, ‘고향의 봄’ 등을 가르친다. 아리랑은 슬픈 노래라고 생각한다. 먼 길을 떠난 사람을 기다리다 보니 아마 슬프지 않겠나. 아리랑 하면 누구든지 떠나버린, 서로 그리운 그것이라고 본다. 여기 와 떨어져 따로 살며 조선이나 한국이나 내게 다 그립다 그런 생각을 하고 있다. 여러 가지 생각이 난다... 고려 사람을 대표하는 노래는 아리랑이다. 여기서 많은 사람들이 모여 앉으면 아리랑을 부른다. 잔칫날에 노래를 부르면 가장 먼저 아리랑을 부른다. 누가 먼저 ‘아리랑을 부르자. 다 모두 아는가?’ 그래서 ‘안다’하면 아리랑을 부른다. 왜 처음에 아리랑을 부르냐하면 모두 다 부르는 노래이기 때문이다.”

마지막에는 다음과 같이 기록되어 있었다.

“아... 뿌리를 모르는 거는, 나는 지금 나이 먹었지요. 내 열세 살에 아버지 돌아가셨어요. 그러니 뭐 세상 모르지요. 그 담에 내 자라서 학교에서 일하며 보면 고려인들은 고향이 없고 모르고 그렇죠. 여기서 이 땅에서 우리 고려인들 어디메 또 쫒겨가겠는지 어쨌는지 생각해보면 ‘왜 이렇게 우리 아버지들 여기를 들어왔을까. 아무리 고생스러워도 자기 땅에 있으면.... 중국도 나오지 말고 조선 땅에 있으면. 그랬으면 나도 그렇고 우리 애들도 고향에 있으면 애들 낳고 태어나고 이러면 지 고향이 있겠는디. 우리는 여기와 이렇게 천하게 생활한다.’ 그 마음이 내게는 있어요. 고생한 건 아버지 탓이라. 내 생각엔 그랬어요. 아버지도 아니 왔으면 나도 조선에서 살고 한국에서 살 수 있지요. 어떻게 생활하든지 우리 부모, 그 전에 할아버지, 아버지 그 고향에 있을 수 있죠. 지금은 우즈베키스탄이 내 고향이오. 내 여기 와서 태어났으니까. 그래도 내 고향이라고 말할 수 없어요. 한국에 가면 우리 또 외국 사람이 되지요. 내 외국 사람이죠. 그렇지? 허허. 코 같고, 눈 같지만 또 딴 사람이지. 우리 교육받는 건 우즈벡 문화, 러시아 문화, 우리 고려 문화 다 배웠어. 우린 무슨 사람이 됐는지 몰라요. 허허. 글쎄 한국 사람 보고, 조선 사람 보면 마음이 쓸쓸해요.”

마지막 부분이 가슴을 울린다. 남의 나라에 와서 살지만 뿌리를 잊지 못하는데 한국에 가면 외국 사람 취급을 받는다고 한다. 그래서 남한 사람을 보거나 북한 사람을 볼 때면 “마음이 쓸쓸하다”는 고려인의 심정을 우리는 얼마나 공감할 수 있을까?

<그림5다> 김병화 박물관장과 함께

박물관장과 아쉬운 이별을 하고 타쉬켄트로 돌아올 때는 버스와 택시를 탔다. 숙소에 들어가기 전에 근처에 있는 한식당에서 제대로 된 김치찌개를 먹었다. 식당 주인은 한국 사람이었다. 식당 주인과 이야기해 보니 우즈베키스탄과 한국은 앞으로 경제적인 협력과 교류가 더욱 활발해질 것 같다.

댓글

댓글 리스트-

작성자단풍나무 작성시간 19.10.09 아래 사진에서 완만한 언덕 기슭에 수많은 무덤이 공동묘지처럼 줄지어 있습니다. 바스토베언덕이라 불리는 이 언덕이 바로 강제이주 고려인이 1937년 10월 처음으로 정착한 곳이라고 합니다. 몸으로 옮길 수 있을 정도의 짐만 가지고 도착한 황무지에서 그해 바로 닥친 겨울은 영하 36도까지 내려가는 강추위는 더 많은 노약자의 생명을 앗아갔다고 합니다. 그렇게 정착지 바로 옆에 만들기 시작한 무덤이 저렇게 크게 늘어났습니다.

사진출처: 강원도민일보: http://www.kado.net/?mod=news&act=articleView&idxno=881451이미지 확대

-

작성자단풍나무 작성시간 19.10.09 고려인 첫 정착지: 우슈토베 바스토베언덕, 겨울 전경

사진출처: 고려인의 이야기를 찾아서.. 카자흐스탄 벽지 '우슈토베' 여행기. https://www.clien.net/service/board/use/13158568이미지 확대

-

작성자단풍나무 작성시간 19.10.09 추위를 이겨내기 위해 땅을 깊게 파고 나무와 갈대로 지붕을 덮은 움집형태의 ‘토굴’을 지어 힘겹게 생명을 이어갔습니다. 묘지는 여전히 남았지만 사라진 토굴 정착지를 잊지 않으려고 만든 기념비에는 다음과 같은 문구가 새겨져 있습니다.

"이곳은 원동(遠東 극동)에서 강제 이주된 고려인들이 1937년 10월9일부터 1938년 4월10일까지 토굴을 짓고 살았던 초기 정착지이다.“ -

작성자단풍나무 작성시간 19.10.09 우슈토베 바스토베언덕, 토굴 정착지 기념비

사진출처: 고려인의 이야기를 찾아서.. 카자흐스탄 벽지 '우슈토베' 여행기. https://www.clien.net/service/board/use/13158568이미지 확대

-

작성자단풍나무 작성시간 19.10.09 우슈토베 현지 주민들이 부르는 아리랑 가사를 소개합니다. 고려인들의 애잔한 삶을 엿볼 수 있습니다.

자래 등에다 저 달을 싣고/그립던 내 고향을 님 찾아가네/아리 아리용 쓰리쓰리용/아라리가 났네/아리랑 고개를 나나 넘어간다//금수강송 깊고도 맑은 물에/수삼천 타고서 뱃놀이 가리/아리 아리용 쓰리쓰리용…//님 찾아가세 놀다가 가세/저 달이 지새도록 놀다나가세/아리아리용 쓰리쓰리용…//

-박 따찌아나(83·여·우슈토베 거주) / 채록자: 진용선 아리랑박물관장