여명이 풀리면서 도시 빌딩 사이로 햇볕이 내려온다.

언덕빼기 골목도 햇살과 함께 아침이 시작되었다.

주민들에겐 숙명 같은,

나그네에겐 웬수 같은 계단들을 오르내리며 매서운 겨울 아침 범일동 골목들을 헤집고 다닌다.

제주 서귀포의 이중섭거리에 이어 이곳 범일동 달동네에도 이중섭문화거리가 있다.

범일동은 그의 생애 중 가장 가난하고 비참한 생을 살았던 곳이기도 하다.

금수저로 태어나 어릴 때부터 예술가의 길을 걸었던 이중섭에게 가난은 고통스럽고 두려운 것이었다.

이곳 범일동에서 그는 가난과 일본에 있는 아내에 대한 그리움으로 힘겨운 생활을 했다.

어떻게든 먹고 살아야겠기에 부두에 내려가 몸에 배지 않은 노동자로 전전했다. 그러면서 가장 왕성한 작품활동을 했다.

‘이중섭문화거리’라는 타이틀을 붙였지만 기실은 거리라기보단 계단이다.

여름이었다면 저 높은 계단을 오를 엄두가 나지 않았을 거다.

계단이 몇이나 될까. 처음부터 집중해서 숫자를 세면서 오르기 시작했는데 100을 넘어서자 너무 지루한 탓인지 딴생각을 하다 그만 숫자를 놓치고 말았다.

‘희망 100계단’이라는 안내 팻말을 보았다.

그러나 분명 100계단은 넘었다.

나중에 이 사진으로 대충 헤아려보니 거의 200계단에 가깝다는 걸 확인했다.

이 계단과 담벼락에 그의 생애와 그림, 글 등이 망라되어 전시되어 있었다.

이중섭전망대에서 역시 좁은 골목과 계단들을 지나 가파르게 오르면 성북전통시장이다.

우리나라에서 가장 높은 곳에 있는 시장이라 한다.

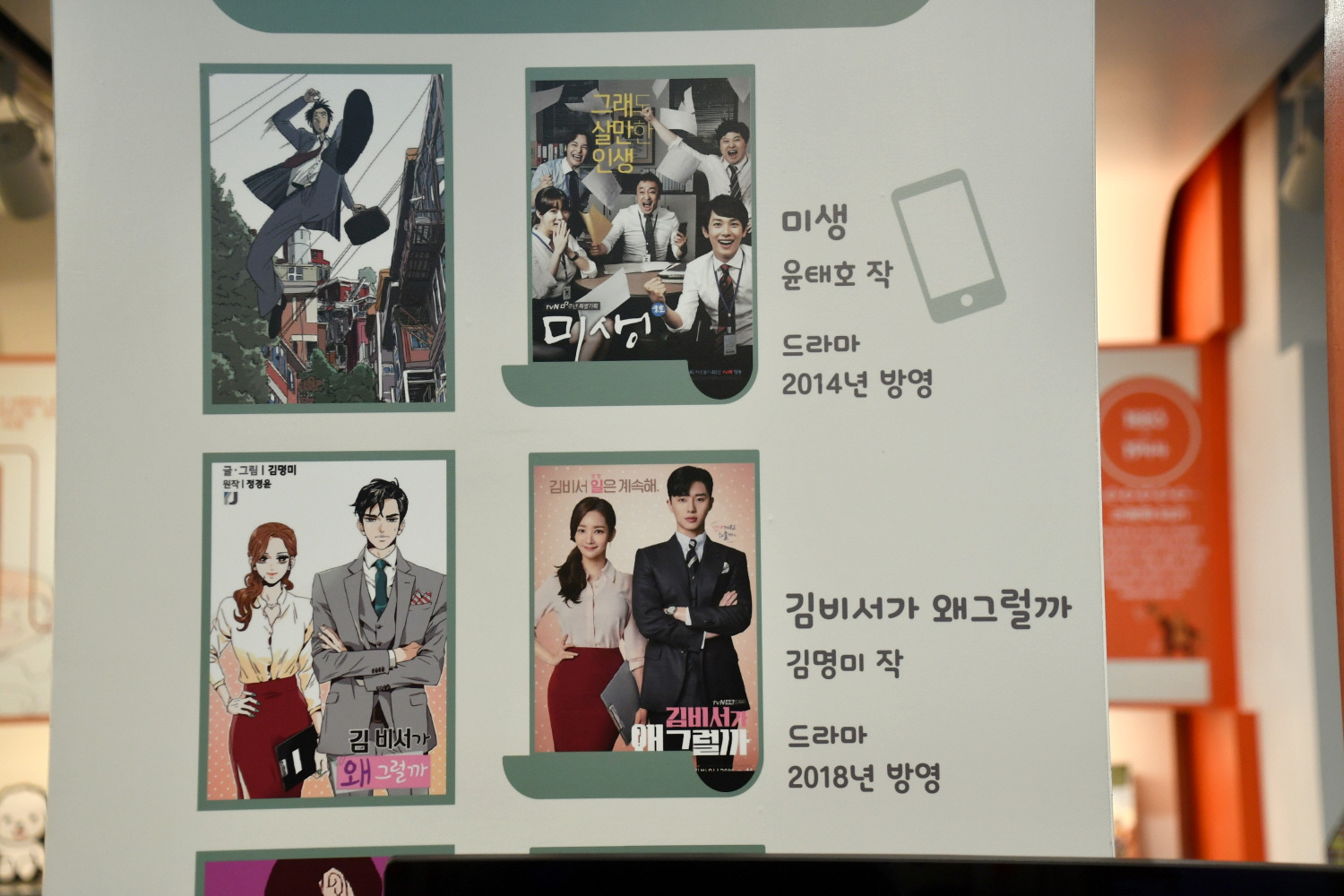

여기는 ‘웹툰이바구길’이라는 테마거리의 한 구간이다.

시장 점포 간판마다 예외없이 한 커트의 만화가 들어가 있다.

시장 거리의 벽이란 벽은 어김없이 만화 그림들이 그려져 있다.

어귀에는 동구만화체함관이 있다.

나는 예전이나 지금이나 만화는 좋아하지 않는다.

좋아하지 않으니 그에 대한 상식과 지식도 전무하다.

언제인지는 모르나 아주 오래전 재미있게 읽었던 만화가 있었다. 황미나의 <우리는 길 잃은 작은 새를 보았다>였는데 재미있었다는 표현보다 감동이었다는 표현이 적합할 것 같다.

어린 감성을 잘도 건드렸던 그 작품 덕분에 만화도 아주 재미가 없지만은 않은 것이라고 조금은 시각이 달라지기도 했었다.

지금까지도 내가 아는 만화작가는 오직 황미나이고 그가 가장 뛰어난 작가라고 생각할 정도로 나는 그 방면에 일자무식 문외한이다.

알고 보니 황미나 작가는 실제로도 한국 만화계의 대모라고 한다.

동구만화체험관 옥상에 올라서면 범일동 일대의 조망이 들어온다.

동구도서관

동구동서관 책마루전망대에서 보는 범일동과 좌천동 전경

이 고장은 조금만 이동하려 해도 웬수 같은 계단이다.

작년 겨울 걸었던 초량동 영주동 그리고 이곳 범일동, 내년에 걸을 예정인 범천동까지.

계단은 이곳 사람들의 숙명이다.

좁고 긴 골목.

그래서 이곳은 그 흔한 나무 한 그루 서 있지 않다. 여름엔 무더운 고단함이요, 겨울은 살을 에는 바닷바람 고스란히 맞는 처절한 언덕일 수 밖에 없다.

국민학교 시절 이후로는 볼 수 없었던 빈지문을 이 대도시 부산 거리에서 보다니! 당황스럽기보다 경이롭다.

게다가 어느 집 옥상에 올라앉은 확성기까지.

여기는 70년대에 멈추어 있는 건가.

지금 새마을운동이 한창 진행 중인 부락인 건가.

범일동 블루스

1.

방문을 담벼락으로 삼고 산다. 애 패는 소리나 코고는 소리, 지지고 볶는 싸움질 소리가 기묘한 실내악을 이루며 새어나오기도 한다. 헝겊 하나로 간신히 중요한 데만 대충 가리고 있는 사람 같다. 새시문과 새시문을 잇대어 난 골목길. 하청의 하청을 받은 가내수공업과 들여놓지 못한 세간들이 맨살을 드러내고, 간밤의 이불들이 걸어나와 이를 잡듯 눅눅한 습기를 톡, 톡, 터뜨리고 있다. 지난밤의 한숨과 근심까지를 끄집어내 까실까실하게 말려주고 있다.

2.

간혹 구질구질한 방안을 정원으로 알고 꽃이 피면 골목길에 퍼뜩 내다놓을 줄도 안다. 삶이 막다른 골목길 아닌 적이 어디 있었던가, 자랑삼아 화분을 내다놓고 이웃사촌한 햇살과 바람을 불러오기도 한다. 입심 좋은 그 햇살과 바람, 집집마다 소문을 퍼뜨리며 돌아다니느라 시끌벅적한 골목길.

3.

저물녘 코가 깨지고 뒤축이 닳을 대로 닳아서 돌아오는 신발들, 비좁은 집에 들지 못하고 밖에서 노독을 푼다. 그 신발만 세어봐도 어느 집에 누가 아직 돌아오지 않았는지, 어느 집에 자고 가는 손님이 들었고, 그 집 아들은 또 어디에서 쑥스런 잠을 청하고 있는지 빤히 알아맞힐 수 있다. 비라도 내리면 자다가도 신발을 들이느라 새시문 여는 소리가 줄줄이 이어진다. 자다 깬 집들은 낮은 처마 아래 빗발을 치고 숨소리를 낮춘 채 부스럭거린다. 그 은근한 소리, 눈치껏 가려주고 가는 빗소리.

4.

마당 한 평 현관 하나 없이 맨몸으로 길을 만든 집들. 그 집들 부끄러울까봐 유난히 좁다란 골목길. 방문을 담벼락으로 삼았으니, 여기서 벽은 누구나 쉽게 열고 닫을 수가 있다 할까. 나는 감히 말할 수가 없다. 다만 한바탕 울고 난 뒤엔 다시 힘이 솟듯, 상다리 성치 않은 밥상 위엔 뜨건 된장국이 오를 것이고, 새새끼들처럼 종알대는 아이들의 노랫소리 또한 끊임없이 장단을 맞춰 흘러나올 것이다. 유난히 부끄럼이 많은 너의 집 젖꼭지처럼 오똑한 초인종을 누르러 가는 나의 시간도 변함없이 구불구불하게 이어질 것이다.

손택수

산울림 : 골목길