|

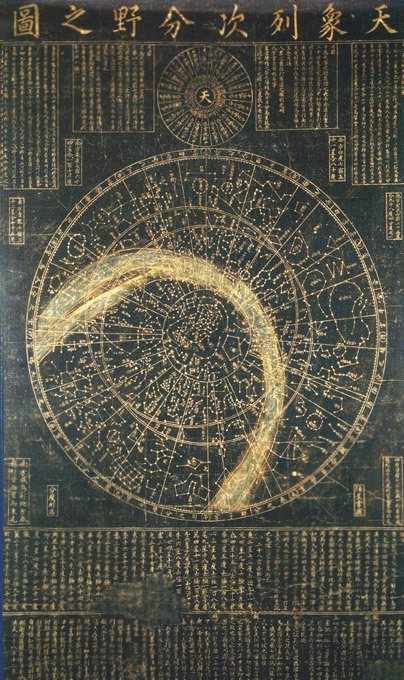

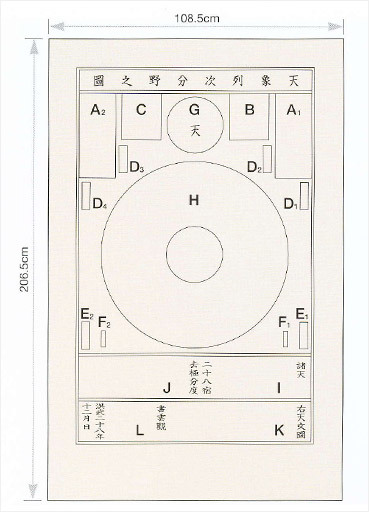

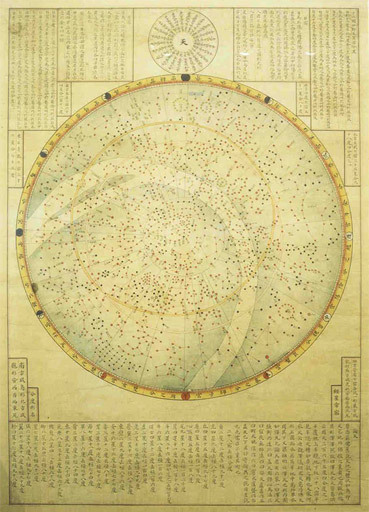

그 안에 작은 원, 그리고 그 사이에 적도와 황도가 그려져 있다(필사본 참조). H 안에는 북극을

중심으로 1,467개의 별들을 밝기에 따라 크고 작은 점으로 구분하고, 각 별자리의 이름을

해당 위치에 표시하였다(필사본 참조). 바깥 원의 주위에는 28수(二十八宿: 모든 별자리를

북극성을 중심으로 28개 구역으로 나눈 별자리)의 이름을 차례로 적고, 바깥 원과 작은 원

사이의 공간을 이 28수로 나눠 모든 별자리의 도수를 한 눈에 알아볼 수 있게 하였다. H의

상단 중앙에는 두 개의 크고 작은 원(G) 안에 중성기(中星記, 24절기의 황혼과 새벽에

자오선을 지나는 별자리 기록)가 새겨져 있다. G의 좌우와 H의 사방에는 12개의 네모 칸에

천체와 상수에 대한 도설이 새겨져 있다. 태조본은 중앙원(숙종본의 H)에서 46cm 하단은

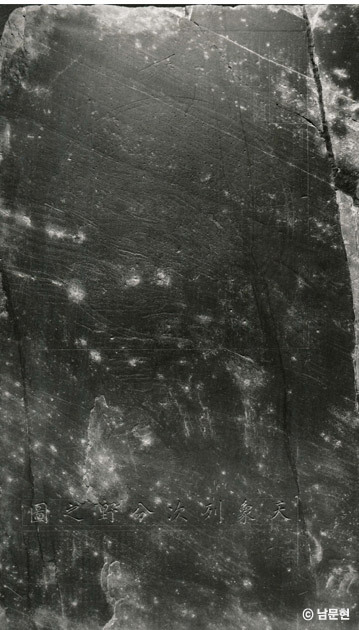

3단으로 첫째 단에 “圖之野分次列象天”라고 새긴 이름, 둘째 단(숙종본의 I와 J)에 각각 논천

(우주론)과 28수의 거극분도(적위赤緯, 곧 천구상의 별의 위치를 표시하기 위해 지도에서

북쪽 또는 남쪽으로 재어나간 각거리 角距離), 맨 아랫단(숙종본의 K와 L)에 각각 이 천문도의

역사적 배경과 제작에 참가한 12명의 관직과 성명이, 끝에는 제작연월이 홍무 28년 12월로

기록되어 있다.

조선의 하늘을 넣어 개작하다

태조 이성계가 조선을 건국한지 얼마 되지 않은 어느 날 한 노인이 고구려 천문도라는 탁본을

올렸다. 천문도를 새긴 비석은 평양에 있었는데 전란 중에 대동강에 빠뜨려 잃어버리고 오랜

세월을 지나는 동안 인본조차 남아있지 않다고 하였다. 당시 태조는 명나라 황제로부터

‘조선’이라는 국호는 받았지만 아직 국왕으로서 책봉되지 못한 ‘권지국사(權知國事)’로 지내던

터에 하늘의 명을 받은 사람만이 백성을 다스리는 자리에 오를 수 있다는 징표가 손 안에 들어

온 것이다. 그는 이러한 사실을 하루 속히 만천하에 알리고 제도를 개혁하고 싶어(이를

수명개제[受命改制]라 한다.) 주옥 같은 천문도를 서운관에 보내 돌에 다시 새기도록 하였다.

막상 돌에 새기려다 보니 고구려 천문도가 만들어진 이후 오랜 세월을 지나는 동안 별자리가

이동하여 시간측정의 기준이 되는 중성기가 어긋났다. 서운관에서는 이러한 문제를 임금에게

보고하였고 추산(천문계산)을 담당했던 유방택(柳方澤)과 물시계 관리자(掌漏)인 전윤(田潤)과

김자수(金自綏) 등은 한양의 자오선에 맞춰 중성(이십팔수 가운데 해가 질 때와 돋을 때에 하늘의

정남쪽에 보이는 별. 혼중성, 효중성을 말함)을 추산하여 중성기를 개수하였다. 고구려 당시

평양의 하늘을 지났던 중성기가 한양의 중성기로 바꾸었다(이것에 따라 1398년 물시계인

경루(更漏)를 제작하고 새벽과 황혼을 알리는 대종(晨昏大鐘)을 종루에 걸고 표준시각을 알렸다.)

개수가 끝나자 권근(權近)은 천문도 탁본의 유래, 중성기의 개수, 관상수시의 중요성, 조선왕조의

개창과 경천근민의 실천 등이 담긴 천문도지(天文圖誌)를 짓고, 설경수(偰慶壽)가 글씨를 썼다. |

潘鼐, [中國古天文圖錄], 2009, 27쪽

潘鼐, [中國古天文圖錄], 2009, 27쪽