|

윤보선 전대통령 묘역 written by 한국의 능원묘 |

|

|

|

▲ 윤보선 전대통령 묘역 전경 |

|

윤보선의 호는 해위(海葦). 1912년 일출소학교를 졸업한 후 일본 도쿄[東京]로 건너가 게이오 의숙[慶應義塾] 의학부에서 공부하다가, 세이소쿠[正則] 영어학교로 옮겼지만, 2년이 채 못 되어 중퇴하고 귀국했다. 20세 되던 해에 독립운동을 위해 여운형을 따라 중국 상하이[上海]로 건너갔다. |

|

|

|

|

|

▲ 윤대통령 묘역 입구 전경 |

▲ 비각 |

▲ 묘역으로 오르는 계단 |

|

1919년 3·1운동 이후 독립운동 자금을 조달해오라는 이승만의 지시에 따라 일본 도쿄에 잠입하여 그곳에 체류중인 동생 윤완선을 시켜 고국에서 자금을 가져오도록 했다. 도쿄에 머무르는 동안 백관수·김도연 등과 함께 이월회(二月會)를 조직하여 독립운동을 계획했고, 상하이로 돌아온 후 최연소 임시정부 의정원 의원으로 피선되었다. 1921년 6월 영국 유학길에 올라 1930년 에든버러대학교 고고학과를 졸업한 후 귀국하여 8·15해방이 될 때까지 은둔생활을 했다. |

|

|

|

|

|

▲ 윤대통령 막내 동생 묘 |

▲ 윤대통령 부모 묘 |

▲ 윤대통령 증조부 묘 |

|

1945년 해방과 더불어 정계에 투신, 미군정청 농상국 고문으로 임명되었다. 1946년 민중일보사 사장과 미군정청 경기도지사 고문직을 맡았다. 1948년 5·10총선거 때 고향인 아산에서 제헌 국회의원에 출마했으나 낙선했다. 정부수립과 함께 초대 서울시장에 임명되었으며, 1949~50년 상공부장관, 한영협회(韓英協會) 회장직을 맡았다. |

|

|

|

|

▲ 윤대통령 고조부 묘 |

▲ 윤대통령 고조부 묘 봉분 뒤에서 내려다 본 모습 |

|

같은 해 금융통화운영위원회 정위원, 대한적십자사 총재, 1951년 상이군인신생회 회장, 1952년 한정협회(韓丁協會) 회장 등을 지냈다. 1952년 5월 부산정치파동 이후 이승만 대통령과 결별하고 야당의 대열에 들어서 1954년 제3대 민의원(종로갑, 민주국민당), 같은 해 민주당 중앙위원, 1957년 민주당 중앙위원회 의장, 1958~60년 제4·5대 민의원(종로갑, 민주당), 1959년 민주당 최고위원 등을 거치면서 야당 지도자로서의 지위를 굳혔다. |

|

|

|

|

▲ 윤대통령 고조부 묘를 지나면 좌로 계단이 있으며, 우측은 왕릉과 같은 넓은 사초지가 있습니다. | |

|

1960년 4·19혁명으로 자유당정권이 붕괴된 후 제4대 대통령으로 선출되었다. 1961년 5·16 군사정변 당시 정변주체세력들의 계엄령 사후 추인과 정변지지성명 발표 요구를 모두 거절했으며, 매그루더 유엔군 사령관과 그린 미국 대리대사의 군사정변 진압을 위한 병력 동원에 대한 요구 역시 국군간의 교전과 이로 인한 북한의 남침을 우려해 거절했다. |

|

|

|

|

▲ 계단을 다 오르면 윤보선 전대통령 묘역이 나타납니다. |

▲ 윤대통령 묘역 위에서 내려다 본 모습 |

|

5·16군사정변 이후 민주당정권이 붕괴되었음에도 불구하고 대통령직을 계속 유지했으나, 정변주체세력과의 의견 차이로 결국 1962년 3월 하야했다. 1963년 범야(汎野)세력을 규합하여 5·16군사정변 주체세력이 결성한 민주공화당에 맞서기 위해 민정당(民政黨)을 결성한 후 제5대 대통령선거에 출마했으나 낙선했다. |

|

|

|

|

▲ 윤보선 전대통령 묘와 묘비 | |

|

같은 해 11월 민정당 전국구 후보로 제6대 국회의원에 당선되었으며, 1965년 5월 한일회담 반대투쟁을 위해 민주당과의 통합을 이룩하고, 통합야당인 민중당(民衆黨)의 고문으로 추대되었다. 이후 한일굴욕외교 반대투쟁을 적극 전개했으며, 한일협정이 끝내 체결되자 즉시 무기한 단식투쟁을 감행하고 이후 국회의원직을 사임했다. 1966년 3월 선명 야당의 기치를 내걸고 신한당(新韓黨)을 창당, 총재에 취임하여 원외(院外) 활동을 계속했다. 1967년 2월 제6대 대통령선거를 앞두고 야당진영의 후보단일화를 위해 민중당과의 합당을 추진하여 신민당(新民黨)을 창당한 후 대통령선거에 출마했으나 낙선했다. |

|

|

|

|

▲ 윤대통령이 생전에 준비해 둔 자리로 조상들의 묘소보다 위에 있는 것은 할아버지가 손자를 무등 태우는 형국으로 생각했다는... | |

|

1971년 국민당(國民黨) 총재를 지냈고, 1972년 유신체제가 들어선 후 반체제운동과 민주화투쟁에 앞장서 1976년 3·1 명동민주구국선언에 참여하기도 했다. 1979년 신민당 총재상임고문을 지내다가 정계에서 은퇴했다. 은퇴 이후인 1985년 사회복지협회 명예회장직을 지냈고, 같은 해 경희대학교와 미국 국제대학에서 명예법학박사학위를 받았다. 1986년 민족사바로잡기국민회의 의장으로 활동하다가 1990년 노환으로 종로구 안국동 자택에서 죽었다. 인촌문화상을 받았으며, 저서로 〈구국의 가시밭길〉이라는 자서전이 있다. - 브리테니커 백과사전 내용 발췌 - |

|

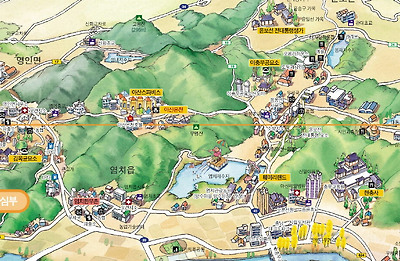

윤보선 전대통령 묘역 위치도 |

|

|

|

소재지 : 충남 아산시 음봉면 동천2리 화살표 윗 부분에 ↑ 윤보선 전대통령 묘역이 있음 |

| ||||||||||||||||||||||||||