문인수 시인은 해마다 추석이 다가오면 찾아뵙고 하례(賀禮) 드리는 존경하는 선배 시인 중 한 분인데 이제는 ‘없는 사람’이다.

지난 8년여 간 파킨슨 병을 앓다가 6월에 운명을 달리하여 경북 군위 카톨릭공원묘원에 안장되어 있다.

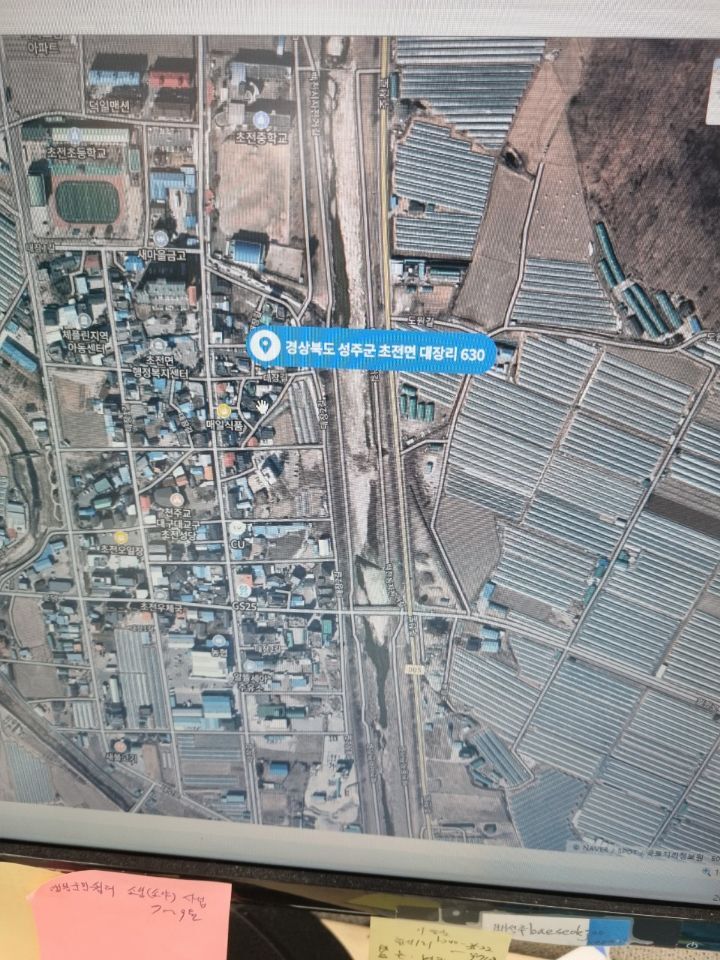

나는 오래전부터 가보고 싶었던 시인의 생가터를 찾아보기로 하고 성주군 초전면(草田面)사무소에 먼저 들렀다. 문인수 시인 생가터를 물어물어 찾아간 경북 성주군 초전면 대장리 630번지.

북쪽에 방올음산이 내려다보는 이 번지 위에 자리한 시인의 생가는 이미 헐리고 빈터만 덩그라니 남았다. 시인이 나고 유년기를 오롯이 안겨 자란 옛집은 헐려 흔적이 없고 잡풀만 무성해 시인의 ‘공백이 뚜렷하다’.

길 안내를 해준 이 동네 김정호 이장은 누군가 땅을 매입해 새 건물을 지으려고 준비 중이라고 설명해준다.

문인수 시인에게 시적 영감을 많이 주었다는 고향 마을 앞에 흐르는 하천도 둘러 보았다. 마을 앞을 흐르는 이 하천을 동네 주민들은 ‘백천’(白川)이라고 부른다는데 시인은 ‘흰내’라고 표현했다.

시인의 고향마을 앞으로 흐르는 흰내 둑을 따라 걸으면 북쪽에 방올음산이 뚜렷하게 보인다.

삼각형의 거대한 푸른 종 하나가 하늘에 걸린 듯 산꼭대기가 원뿔형의 뾰족한 모양을 하고 있어 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있다.

방올음산은 인접한 금오산의 유명세에 눌려 덜 알려져 있지만 중턱까지는 평범한 능선으로 이루어져 있고 경관이 꽤나 수려해 휴일이면 등산 마니아들이 심심찮게 찾아드는 산이라고 한다.

그의 고향 관련 시 일백 여 편 가운데 방올음산과 흰내가 등장하는 시만 해도 족히 서른 편은 될 것이라는 글을 읽은 적이 있다.

방올음산은 북벽으로 서있다./ 그 등덜미 시퍼렇게 얼어 터졌을 것이다. 그러나/ 겨우내 묵묵히 버티고 선/ 산/ 아버지, 엄동의 산협에 들어갔다./ 쩌렁쩌렁 참나무 장작 찍어낸 아버지,/ 흰내(白川) 그 긴 물머리 몰고 온 것일까./ 첫 새벽, 홰치는 소리 들었다./ 집 뒤 동구 둑 위에 아버지 우뚝 서 있고/ 여명 속에서 그렇게 방올음산 꼭대기 솟아올라/ 아, 붉새 아래로 천천히 어둠 가라앉을 때/ 그러니까, 이제 막 커다랗게 날개 접어내리며/ 수탉, 마당으로 내려서고/ 봄, 연두들녘 물안개 벗으며 눕다. (‘홰치는 산’ 전문)