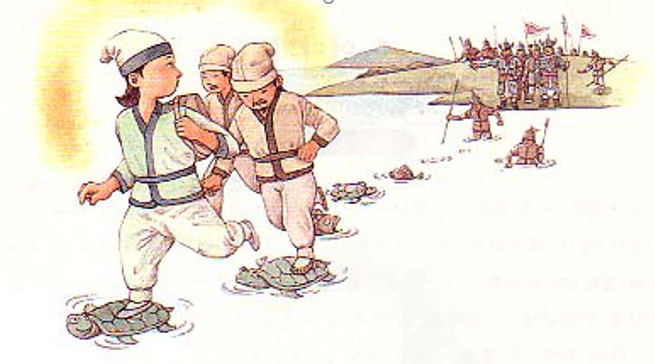

"나는 황천의 아들이며 어머니는 하백의 딸이다. 내가 곧 추모왕이로다. 나를 위하여 갈대를 엮고 거북을 띄워라!"

고주몽은 유화부인이 준비해 준 준마를 타고 세 벗과 더불어 동부여를 떠나 압록강 동북쪽 엄체수에 이르렀다.

그는 채찍으로 하늘을 가리키며 '천자의 손자, 하백의 외손을 불쌍히 여겨 달라'라고 말하면서 활로 물을 쳤다.

이때 갈대가 엮어지고 물고기와 거북이가 떠서 다리를 받치었다. 뒤쫓는 군사들을 따돌리고 무사히 강을 건넌다.

졸본에 정착하여 나라를 세운 뒤 비류왕 송양과의 대결에서 크게 승리한다.

고주몽 신화에 나오는 이 어별교(魚鼈橋)가 첫 '뜬 다리' 부교(浮橋)이다.

오래 전부터 강의 나루에 ‘뜬다리’ 부교가 자주 등장한다.

부교(浮橋) 뜬다리는 삼국사기에 나온다. 고구려본기 영양왕 23년(612) 2월의 기사이다.

“수양제가 군사를 이끌고 요하에 다다르니 전군이 모여들어 물가에 큰 진이 펼쳐졌다(帝御師進至遼水衆軍摠會臨水爲大陣).

아군이 물에서 떨어져 굳게 지키매 수나라 군대가 건너오지 못하였다(我兵阻水拒水隋兵不得濟).

수양제가 공부상서 우문개에게 명하여 요수서안에 부교 세 길을 만들게 하였다(帝命工部尙書宇文愷造浮橋三道於遼水西岸).

다리가 완성되자 다리를 이끌어 동안에 대려 하니 다리가 짧아 기슭에 미치지 않기를 일장 남짓 되었다(旣成引橋趣東岸短不及岸丈餘)”

이러한 부교 중 배나 뗏목을 여러 개 잇대어 엮고 그 위에 널판을 깔아 강을 건널 수 있게 만든 다리가 주교(舟橋)이다.

우리나라에서 주교는 비교적 일찍부터 활용되어 온 것으로 추정된다. 정사(正史)의 첫 기록은 고려시대에 나타난다.

“이전에 이 나루에는 배다리가 없어 행인들이 다투어 건너다가 물에 빠지게 되는 일이 많으므로 유사에 명하여

부교를 만든 이후로부터 사람과 말이 평지처럼 밟게 되었다(先是津無船橋行人爭渡多致陷溺命有司作浮梁自此人馬如履平地)”

『高麗史(고려사)』 《世家(세가)》 靖宗(정종) 11년(1045) 2월의 기사였다.

여기서의 나루는 임진강을 일컫는다. 이 기사가 우리나라에서 배다리를 가설하였다는 최초의 기록이다.

고려 말엽에 이르러 이성계(李成桂)가 요성(遼城)을 공격할 때도 부교가 사용되었다.

『태조실록』1권 총서(總書)의 49번째 기사에 “태조는 친병1,600명을 거느리고 의주에 이르러 부교를 만들어 압록강을 건너는데

사졸이 3일 만에야 다 건널 수있었다(太祖以親兵一千六百人至義州造浮橋渡鴨綠江士卒三日畢濟)”고 적고 있으며,

83번째 기사에는 “우왕이 평양에 머물면서 여러 도의 군사를 독려 징발하여 압록강에 부교를 만들고 또 중들을징발하여

군사로 삼았다(禑次平壤督徵諸道兵作浮橋于鴨綠江又發僧徒爲兵)”고 하였다.

서울권 한강에서는 동작나루에서 부교가 처음으로 등장한다. 연산군 때 부교에 관련 기사가 크게 늘어난다.

<연산군일기>는 연산군이 한강 남쪽의 청계산(淸溪山)으로 왕래하며 사냥하기를 낙으로 삼았다고 기록하고 있다.

“왕이 백성들의 배 800척을 취해서 큰 다리를 엮어 한강에 가로질러 놓고 항상 내관 수십기와 더불어 청계산을 왕래하며

활 쏘고 사냥하는 것으로 낙을 삼았다.(王取民船八百艘結爲大橋橫跨漢江每與內官數十騎往來淸溪山射獵爲樂)”

“한강 부교의 배는 비록 해빙이 되더라도 철거해서는 아니 되니 선박을 많이 준비하여훼손되는 대로 보완하여 견고하게 하라!"

(漢江浮橋船雖解氷不可撤去多備舟船隨毁隨補使之牢緻)”-실록 연산군 11년(1505) 11월 19일자 기사에서-

사냥을 좋아하는 연산군이다.

그는 왕실의 사냥터가 있는 청계산으로 가는 길목에 동작강이 있다.

그 남쪽에 있는 청계산에 사냥을 나갈 때마다 배를 타고 한강을 건너야 했다.

배를 타는 일이 번거롭고 위험하였다.

그는 보다 안전한 '물 위에 뜬 다리' 부교(浮橋)를 건설하라는 영을 내렸다.

물 위에 뜨는 다리는 배를 이용하여 건설하였다. 그래서 주교(舟橋) 배다리로 불렸다.

배다리는 한 번 건설될 때마다 배가 약 8백 척씩 동원되었다.

포졸들은 눈을 부릅뜨고 소리를 지르면서 배를 끌고 갔다.

거역하는 자나 배를 가지고 멀리 떠난 자들은 잡아들여 곤장을 때렸다.

마침내 용산과 노량진 한강변 일대에 약 8백 척의 배가 모여 들어 장관을 이루었다.

배다리 건설은 배만 있다고 가능한 것이 아니다.

배와 배를 묶고 그 위에 커다란 목재를 엮고 다시 판자를 깐 뒤에 떼를 놓는 다.

재를 운반하는 일도 엄청난 공사였고, 떼를 실어 나르는 일도 그리 만만한 작업이 아니었다.

한강에 배다리를 건설할 때마다 수천명의 역부가 동원되고 막대한 비용이 지출되었다.

그러한 과정을 거쳐 배다리가 완성되면 마침내 연산군이 사냥을 나갔다.

연산군은 백성들의 배를 동원하여 부교를 만들고도 철거하지 못하게 하고

배다리를 건너 매양 수십 명의 내시와 함께 청계산을 왕래하면서 활 쏘고 사냥하는 것을 낙으로 삼았다.

이 때문에 한강 일대에서 배로 생업을 이어가던 사람들은 이 때문에 큰 고통을 당해야 했다.