삼휴공(三休公) 휘 정호신(鄭好信) 유사(遺事)

조부 호수공께서 왜란(倭亂)이 평정되자 다시 귀향하어 자호정사(강호정)에서 강학과

여러 학자들과 교유를 하셨던 선조의 고향 땅 인구마을에 삼휴공께서 살림 나서

학문연구와 사림들과 교유를 하며 선비의 길을 걸었다.

새로운 사실은 양계선생문집을 통해 삼휴공께서 강호정을 맡아 중수하였고,

삼휴정도 처음에는 인구마을에 새웠다는 사실을 알게 되었다.

다음은 삼휴공에 대하여 하신 일을 비문과 여러 자료를 통해 정리해 보았다..

인구마을이 수몰 후 나타난 모습이다.

삼휴공께서 살림을 인구마을로 나신 것은 자양(紫陽)은 조부 호수공(湖叟公)께서 자호정사를 지어 은거(隱居)하신 땅이기에 호계가에 삼휴정을 짓고,

아들 장남 사과공, 차남 귀연공, 삼남 무재공을 성장시킨 곳이다.

1655년에 아버지 삼휴공께서 사시던 인구마을의 집을 사과공이 귀미로 옮겨

지금의 삼휴고택을 지어 대를 이어 주손들이 살랐던 삼휴고택이다.

지금은 하천(夏泉)에 이건 되어 유형문화재 72호로 보전되고 있다

삼휴공께서 30세 되던 해인 1635년에 학문연구와 당대 학자들과

학문을 토론하고자 호계(虎溪:중국 여산(廬山)에 있는 시내이름으로

경치좋은곳을 말함. 여기서는 자호천)가 인구마을에 삼휴정을 지었다.

지금의 건물은 귀미마을에 후대 자손들이 옮겨

증축한 것으로 추정된다.

1970년대에 유형문화재 75호로 지정되어 하천으로 이건 되었다.

삼휴공의 5종반(從班)께서 진외오촌인 모당(慕堂) 손처눌(孫處訥)선생을 스승으로 섬겨

배움을 얻었다. 위의 사진은 모당선생과 양계공 그리고 류시번선생이 배향되어 있는

대구황금동에 있는 청호서원이다.

위의 사진은 포항시 죽장면에 있는 입암서원이다. 그때 여헌(旅軒) 장현광(張顯光)선생이

입암(立岩)을 내왕하니 삼휴공께서도 귀미에서 입암을 찾아 왕래하면서

의심나는 것을 묻고 서로 학문을 토로 하셨다고 한다.

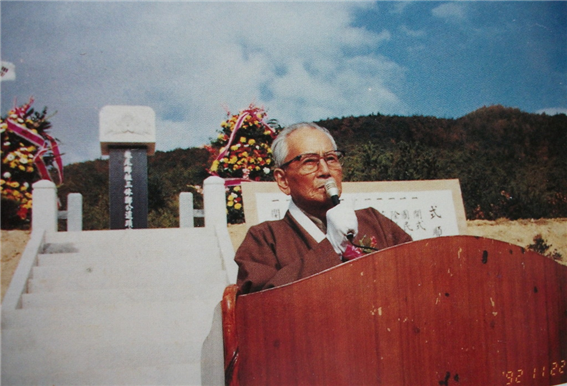

1992년 11월 22일 수몰후 흩어져 사는 자손들이 힘을 합하여

마당지산 아래에 삼휴공유적비를 세워 준공식을 올렸다.

위의 사진은 유적비의 준공행사 때에 故 南植주손께서

인사말씀을 하는 모습.

2005년 5월 1일 자손들의 성금으로 초곡재가 중건되었다.

매년 4월 넷째 주 일요일에 자손들이 초곡재에 모여 개좌를 열고,

묘소에서 묘사를 지내고 있는 모습.

공의 휘는 호신(好信18世)이고, 자(字)는 덕기(德基)이며, 호는 삼휴정이고.

승훈랑(承訓郞) 註1)이시다.

o註1) 조선시대 정육품(正六品) 동반(東班) 문관(文官)에게 주던 품계(品階)이다. 정육품의 하계(下階)로서

승의랑(承議郞)보다 아래 자리이다. 1392년(태조 1) 문산계가 제정된 이후로 문관(文官)에게만 주었다.

1.가계(家系) : 영일현(迎日縣) 사람으로 고려 때 휘 습명(襲明)이 그 시조인데 추밀원지주

사(樞密院知奏事)를 지내셨고. 6대 후에 판도판서(版圖判書) 휘 임(林 7世)의 두 자제가 있

는데 장남 휘 인수(仁壽 8世)는 포은선생의 증조이며, 차남 휘 인언(仁彦 8世)은 전공판서(

典工判書)로 공의 선계(先系)이다.

판서공 휘 광후(光厚 9世)께서는 고려조에 상주목사를 지내셨고, 조선조(朝鮮朝)에는 공조

판서(工曹判書)이며, 휘 위(瑋 10世)는 사정(司正)이고, 휘 문예(文裔 11世)는 생원(生員)이며,

휘 종소(從韶 12世)는 문과(文科) 중시(重試)에 급제하여 사성(司成)을 지내셨고, 호수공(湖

叟公 16世)은 조부되시고. 휘는 세아(世雅)이고 일찍 진사(進士)가 되어 임진왜란 때 의병장

으로 영천(永川) 경주(慶州) 양성(兩城)을 회복한 공으로 황산도 찰방이 되셨고, 후에 증직

이 병조판서(兵曹判書)이고. 시호는 강의공(剛義公)이다. 부공은 휘 수번(守藩17世)이신데

용양위부호군(龍驤衛副護軍)과 내금위장을 지내셨다.

모친은 하산조씨(夏山曺氏 : 昌寧曺氏) 생원 희익(希益)의 따님이시다.

2.생몰(生沒) : 공은 1605년 11월 4일에 영천군 북쪽 명산리(鳴山里 석동) 집에서 태어

나셨다.

1649년 11월 13일에 자양 귀미의 정침에서 돌아가시니 향년이 겨우 45세였다.

o배(配) : 성씨(成氏)로 관향은 창녕(昌寧)이고 도원도찰방(桃源道察訪) 휘 이직(以直)의

따님이며 立의 손녀로 1605년에 나서 1653년에 돌아가시니 향년이 49세이다.

3.성장(成長) : 삼휴공은 출생하여 4살 때 어머니 창녕조씨께서 돌아가시고, 16세 때

아버지가 돌아가시니 줄곧 할머니 정부인(貞夫人) 손씨 손에 자라셨다.

4.학력(學歷) : 첫 번째는 4세에 어머니가 돌아가시고 부공은 출사로 不在家 중이라 어릴

때에 백형 명계공(明溪公)을 따라 서강(西岡) 전삼성(全三省)에게 수학했는데 글을 읽기

를 부지런히 하여 조금도 게을리 하지 않았으니 어른들이 모두 기특하고 특이하게 생각

하였다.

두 번째는 종표숙(진외오촌)인 모당(慕堂) 駐2) 손처눌(孫處訥)을 스승으로 섬기니 모당은

곧 한강(寒岡) 정구선생(鄭逑先生)의 문인이다. 그 배운바 근원을 얻어 들으니 이로부터

보고 아는 것이 더욱 넓어졌다.

세 번째는 그때 여헌(旅軒) 장현광(張顯光)선생이 입암(立岩)을 내왕하니 공도 또한 그때

왕래하면서 의심나는 것을 묻고 분변하니 심경설(心經說) 한권을 얻어 즐겨 익숙하게 읽고

정미롭게 생각하셨다고 한다.

o註2 : 손모당은 호수공(휘 鄭世雅)의 처질이고, 호수공의 손자 5종반(휘 好禮. 好仁. 好問. 好義. 好信)은

그의 고종질이 되신다. 5종반께서는 진외가에서 진외오촌인 모당선생의 가르침을 받으셨기에 대구에서의 폭

넓은 교유를 하셨다.

5.선고장(先故庄) 입향 : 공은 살림을 귀미로 나신 것은 자양(紫陽)은 조부이신 호수공(湖

叟公)께서 태어나 사셨고 은거(隱居)하신 땅이며, 부공이신 호군공도 이곳에서 태어나신

선조의 고향이시다.

공께서 그 산수(山水)를 사랑하여 그 마을 호계(虎溪) 가 인구마을에 집을 짓고 시를 지어

읊으면서 마음이 가는대로 유유히 생활한 그 집을 삼휴정(三休亭)이라 하였다.

6.상화집(常華集) 저술 : 상화집 註3)은 심경후소설(心經後小說) 註4)로 형 되시는 명계공의

‘명계일고’와 아우 되시는 삼휴공의 ‘삼휴일고’ 註5)를 합본한 책이다. 현재 목판은 많은

양을 분실하고 남은 일부만 국학진흥원에 기탁 보관되어있다.

o註3) 『상화집』 6권 2책으로 명계공의 ‘명계일고’와 아우 호신(好信)의 문집인 삼휴일고(三休逸稿)와 합

본으로 구성되어 있다. 권1에 시 69수, 권2에 서(序)·기(記) 각 1편, 지(識)·잡저 각 3편, 축문·제문 각 4편,

권3은 부록으로 만사·제문·행장·묘갈명 등이 수록되어 있다.

시 중에는 이괄(李适)의 반란사건과 병자호란을 소재로 쓴 작품이 많이 보인다. 「시사탄(時事歎)」·「강도

실수(江都失守)」 등의 작품이 바로 그와 같은 것들인데, 그의 우국사상이 잘 나타나 있다. 잡저에는 「몽유동

해록(夢遊東海錄)」이 실려 있는 바, 몽유록계 소설을 연구하는 데 좋은 자료가 된다.

o註4) 心經後小說(상화집)은 모당으로부터 操心의 要諦가 <心經>에 있음을 듣고 수년간 잠심해본 결과 敬이

야말로 操存의 핵심이라는 사실을 깨닫게 되었다. 그래서 자신도 퇴계가 <心經>에 잠심한 것처럼 이후는

<心經>한 책을 끼고 다니게 되었다는 내용이다.

o註5) 三休逸稿 : 수록된 문학작품은 詩 89題 108首, 書 1편, 銘 1편, 祭文 2편과 잡서에 수록된 心經後小說,.

老小辨.遊騎龍山錄등이 있다.

7.학설정립(學說定立) : 학설 중에 심(心)은 일신(一身)의 주인(主人)이다. 그러므로 조

섭(操涉)하지 않는다면 그 성(性)을 기르지 못하느니라 하고 또 어떻게 하는 것이 수신제

가(修身齊家)와 치국평천하(治國平天下)의 근본이 되느냐 그를 조섭(操涉)하는 길은 오직

한 가지 경(敬)자 뿐이니라 하였다.

8.선비적인 자세(姿勢) : 평소에 산업은 다스리지는 아니하고, 오직 책상을 대하고 옷깃

을 가다듬어 성현들의 글을 두루 읽으니 이로부터 가정은 빈궁해져서 여러 번 양식이 떨

어지는 일도 있었으나

근심하지 않았으며 종족을 대우함이나 향당에 처신함에는 한결같이 충성과 신의를 주장

하며 시비에 관계되는 일에 있어서는 조금도 의지가 꺾이지 않고 당당하여 감히 빼앗을

수 없는 절개가 있었으니 고을 사람들이 공경하고 복종하였다.

9.국란(國亂)에 창의(倡義)) : 1627년 정묘호란(丁卯胡亂)과 1636년 병자호란(丙子胡亂)

에 형 명계공(好義)과 같이 창의(倡義) 하셨다.

10.호수공께서 지으신 자호정사의 옛터에 삼휴공께서 자호정사를 중수를 맡아 하셨다.

o 양계공이 종제 삼휴공께 보인 시

o 관련 자료 : <국역양계선생문집 30面>

從弟德基好信重修紫湖舊基子方作詩寓感次韻示德基

종제(從弟)덕기(德基) 호신(好信)이 자호(紫湖)의 옛터를 중수(重修)함에 자방(子方 :

명계공 好義)이 시(詩)를 지어 감개를 기탁하거늘 차운하여 덕기에게 보인다.

念昔吾王父於玆始闢荒山川供物色堂宇納淸凉兵燹一何酷丘墟只自傷多君今肯構

新築舊壇場.

생각하니 지난날 우리 조부(호수공)께서 이 터에 처음으로 정자를 세웠네

산천이 아름다운 경치를 베풀고 당우(堂宇)는 청량한 기운을 드리우네

병화(兵禍)가 어찌 그다지도 모진고 언덕의 터를 스스로 가슴아파한다.

지금 어진동생의 정성으로 옛터에 새로 지으려 하네.

11.인구마을에 삼휴공께서 삼휴정을 지으셨다.

o 題從弟德基三休亭 종제 덕기의 삼휴정에 표제하여 <국역양계선생문집 34面>

寅丘山水是靑氈 인구의 산수 우리 집 세전의 보물이라

인구산수시청전

肯構新功屬惠連 정자 짓기를 기꺼이 종제가 돌보다.

긍구신공속혜연

峀畫蛾眉雲黛聚 산봉우리가 나비 눈썹을 그리니 운대가 모이고

수화아미운대취

塘開鏡面鷺絲牽 연못이 거울을 여니 해오라기의 털이 번진다.

당개경면노사견

心遊太極人如玉 마음이 태극에 노니 사람이 옥 같고

심유태극인여옥

家未全貧菊有錢 집이 가난하지 않으니 국화에 돈이 있다.

가미전빈국유전

始識化工偏餉我 조물주가 나를 유독 잘 그리니 처음으로 알겠으니

시직화공편향아

炯嵐朝暮露機權 조석으로 안개와 남기가 기지와 권모를 드러낸다.

형람조모노기권

12.묘소(墓所) : 영천시 고경면 청경산(淸景山) 초곡(楚谷) 신향(辛向)의 언덕에 장사

하고 의인(宜人) 성씨(成氏)는 서반(오른쪽)에 부장하니 지형(地形) 때문이다. 중형이신

요산공(휘 好禮)께서 장지를 명산인 초곡으로 지관을 통해 잡으셨고, 묘하에 초곡재가 있다.

13.자손(子孫) : 3남 1녀를 낳았는데 장남 시우(時羽)는 부사과(副司果)이고, 차남은 시희

(時喜)이며, 끝은 시찬(時贊)이고 따님은 권희(權熙)에게 시집갔다.

o 시우(時羽)는 5남 1녀이니 장남은 석현(碩玄 오회당)이고, 차남은 석함(碩咸)이며, 3남

은 석겸(碩謙)이고, 4남 석승(碩升)은 통덕랑(通德郞)이며, 5남 석림(碩臨 월송재)은 진사

(進士)이고, 1녀는 권경지(權慶祉)에게 시집갔다.

o 시희(時喜)는 2남 2녀이니 男에는 석항(碩恒)과 석헌(碩憲)이며, 女는 정규징(鄭奎徵)

과 최남봉(崔南鳳)에게 시집갔다.

o 시찬(時贊)은 1남 2녀인데 남은 석관(碩寬)이고, 여는 최남형(崔南衡)과 전상정(全尙

鼎)에게 시집갔다.

o 증손(曾孫) 현손(玄孫)이하는 많아서 기록하지 못하다.

14.묘갈명(墓碣銘)을 쓴 분은 성주분으로 송이석(宋履錫)시고, 宋公의 관향은 冶城이요

호는 南村이며, 진사. 매산 문인.

15.삼휴공 호시(三休亭 號詩)를 지으시다.

o 삼휴공 호시(三休公 號詩)

芳辰賞花花落則休 꽃피는 좋은 때에 꽃을 보고 즐기다가 꽃이 지면 다음

방신상화화락즉휴 꽃필 때까지 쉬고,

良宵對月月傾則休 맑고 좋은 밤하늘의 달과 함께 즐기다가 그달이

양소대월월경즉휴 기울면 다시 뜰 때 까지 쉬고,

閑中得酒酒盡則休 한가한 가운데 술을 얻어 즐기다가 그 술이 다되면

한중득주주진즉휴 다음 술이 생길 때까지 쉬고.

o 次三休亭問答韻二絶 삼휴정의 문답시를 차운하여 <국역양계선생문집 35面>

차삼휴정문답운이절

三休亭詞曰 삼휴정의 사(글詞)에서 말하기를

삼휴정사왈

芳辰賞花花落則休 꽃다운 봄에 꽃을 보다가 꽃이 지면 쉬고

방진상화화락즉휴

良宵對月月傾則休 좋은 저녁에 달을 대하다가 달이 기울면 쉬고

양소대월월경즉휴

閒中得酒酒盡則休 한가로이 술을 마시다가 술이 떨어지면 쉬다라 했다.

한중득주주진즉휴

o 問 <국역양계선생문집 36面>

閒花開謝無時盡 좋은 꽃이 피고 지니 다 하는 때가 없고

한화개사무시진

明月多情缺又鉤 밝은 달은 다정하여 기울고 또 차며

명월다정결우구

三萬六千須日醉 한평생 하루도 술 취하지 않는 날이 없는데

삼만육천수일취

主人何事便三休 주인은 무슨 일로 세 번이나 쉰다고 하는가

주인하사편삼휴

o 答 <국역양계선생문집 36面>

無花無月暫支頥 꽃도 없고 달도 없으면 잠시 턱 괴고

무화무월잠지이

坐待床頭酒熟期 평상위에 앉아서 술 익기만 기다린다네

좌대상두주숙기

誰知此老三休意 이 늙은이 세 번 쉬는 뜻을 누가 알겠나

유지차노삼휴의

休了還無休了時 쉰다 해도 실상은 쉬는 것이 아님을.

휴료환무휴료시

o 아래 글은 旅軒學의 전개와 수용(3) 책자제9회선주문화 연구소 학술대회 발표논

문 “영천지역의 여헌학맥에 대한고찰” 영일정씨의 의병활동과 문학세계 분석을 중심으

로 (경북대학교 전재동)에서 옮김.

삼휴공의 삼휴란 ‘향기로운 꽃, 좋은 달, 술’이 세 가지이다. 이 세 가지는 은둔하는 군자

에 게는 더할 나위 없는 벗이지만 삼휴공에게는 세 가지의 유무 는 그다지 중요하지 않다.

그렇기 때문에 休 가운데는 動靜의 의미를 모두 포 괄한다는 송 성리학자들의 가르침을

마지막으로 부연 설명했던 것이 다. 삼휴를 풀이한 것에 서 알 수 있드시 시 세계는 은둔(隱

遁)과 자적(自適), 그리고 성리학에 대한 자득(自得)의 경지를 드러낸 것이 많다. 이러한 자

득의 경지는 단순한 은둔으로 그치지 않고 성리학적 세계관을 현실 세계에 실천 하 는 것이

보다 중요 하다. 그렇기 때문에 삼휴공은 유학에서 오상(五常)으로 중시하는 友愛를 가장

중요한 실천 요령으로 여겼다. 그의 우애는 다음 시에 서 보다 구체 적으로 살펴 볼 수 있다.

o 敬次暘溪從兄題三休亭韻 - 공경히 暘溪 從兄의 삼휴정 詩를 次韻하다.

𡏨下灘聲入枕氈 계단 아래 여울물 소리 베개로 들어오고

해하탄첨입침전

四圍千嶂翠屛連 사방의 모든 산엔 푸른 병풍이 이어졌네

사위천장취병연

人間自絶塵紛到 인간세상의 티끌먼지 절로 끊어지니

인간자절진분도

身上何容俗累牽 이내 몸 어찌 속세의 누에 끌려들겠는가?

신상하용속누견

佳句吟時懽有客 아름다운 시구를 읊을 때 손님이 있음을 기뻐하고

가구음시환유객

芳樽傾處愧無錢 좋은 술동이 기울이는 곳에 돈 없음이 부끄럽네

방준경처괴무전

方知二樂多眞趣 두 가지 즐거움에 참다운 운치 많음을 알겠으니

방지이락다진취

這裏能明動靜權 그 속에서 환히 동정의 잣대를 밝힐 수 있다네

저이능명동정권

인용한 시에서 삼휴정이 인간 속세에서 멀리 떨어진 곳에서 유유자적하며 은둔하는 선비

임을 분명하게 알 수 있다. 지금 자신은 베개 머리로 여울 물 소리 들리고, 온 사방이 병풍

처럼 산으로 둘러쌓인 곳에 있다. 그러니 저절로 인간 세상의 먼지가 들어올 리 없다. 이런

좋은곳에 때마침 종형이 찾아왔으니 기쁘기 한량없지만 아쉬운 건 주머니에 돈이 없어서

더 이상 술을 살수 없다는 사실이다.

함련(頷聯)에서 말한 두 가지 즐거움이 바로 유유자적(悠悠自適)하는 즐거움과, 벗이 찾아

오는 즐거움이다. 二樂이란 論語의 “인자는 산을 좋아하고 지자(智者)는 물을 좋아한다.”는

것과 孟子의 君子三樂에서 “어버이와 형제가 無故하고 하늘을 우러러 땅을 굽어보아 부끄

럼이 없는” 상태의 두 가지 모두를 중의적(重意的)으로 표현한 것이다.

정호신은 형제 사이의 우애에서 가장 즐거움을 찾았듯이, 그의 형제애는 남다른 점이 있었다.

行狀에 기록된 “백형을 섬기되 그 우애와 공경을 다해 마치 돌아가신 부친을 섬기듯 했다는

말을 굳이 인용 않더라도 그의 시에는 백형에 대한 경애(敬愛)로 가득 차 있다고 해도 과언

이 아니다.

o 休- 쉼, 기다림, 아름답다.

慕堂이 贈 鄭姪好信 모당이 조카 정호신에게 주다

증 정질호신

吾家事業固多程 우리 유가의 사업 진실로 갈래가 많은데

오가사업고다정

最愼前頭意馬橫 가장 삼갈 것은 앞에서 마음대로 움직이는 마음일세

최신전두의마횡

大法奉持如父母 대법을 받들어 가지기를 부모처럼 하고

대법봉지여부모

精微佩服擬神明 정미함 지니기는 신명과 비겨야 하네

정미패복의신명

先憂間斷工夫害 먼저 꾸준하지 못하여 공부 해침을 근심할 것이고

선우간단공부혜

須愛崢嶸歲月傾 모름지기 세월이 흘러 나이 높아짐을 아껴라

수애쟁영세월경

若以髦言無足信 만약 늙은이 말이라 믿을 것이 없다 하면

약이모언무족신

昏衢終恐歎冥行 어두운 길에 끝내 갈 곳 모름을 탄식하리라

혼구종공탄명행

<참고자료>

1.삼휴공묘갈명(三休公墓碣銘) - 송이석(宋履錫)撰

2.旅軒學의 전개와 수용(3) - 선주문화연구소 학술대회

3.모당선생문집 - 청호서원 발간

4.국역양계선생 문집