단종이 억울하게 강제로 폐위되자 사육신은 세조 암살을 통해 단종의 복위를 꾀하였다.

이에 가담한 김질(金礩)이 배반하여 밀고한다.이들은 적발되어 혹독한 고문끝에 일가족과 함께

새남터에서 참수형으로 끔찍하게 처형당했다. 당시 시체는 처형장인 새남터에 그대로 버려졌다.

생육신 하나인 매월당 김시습이 시신을 몰래 수습하여 매장하였다.

수양군은 단종복위를 꾀한 사육신을 끔찍하게도 죽인 것이다.일찍이 없었던 피비릿내나는 참극이다.

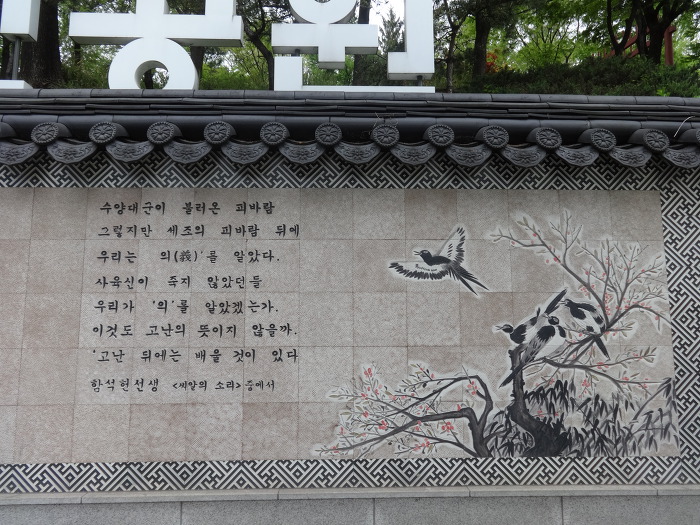

이 비극에서 의(義)의 교훈을 찾는다.사육신공원 담장에 있는 함석헌의 외침이 눈에 번쩍 들었다.

함석헌은 그의 책 <뜻으로 본 韓國歷史>에서 “죄없는 여섯 신하는 죽게 된 한국을 위하여

값을 대신 치르지 않으면 아니 되었다. 그들의 죽음으로 한국은 살았다."고 강조한다.

"하늘에 태양은 하나뿐이듯 우리가 모실 왕은 한 분 뿐이다."

사육신이 죽어가면서 외친 불사이군(不事二君)이다.그 외침을 상징하는 불이문(不二門)이다.

성삼문은 시뻘겋게 달군 쇠로 다리를 꿰고 팔을 잘라내는 잔혹한 고문에도 굴하지 않았다.

세조를 '전하'라 하지 않고 ‘나리’라 불렀으며, 나머지 사람들도 진상을 자백하면

용서한다는 말을 거부하고 형벌을 받았다.

성삼문·박팽년·유응부·이개는 단근질로 죽음을 당하였고, 하위지는 참살 당하였다.

유성원은 잡히기 전에 자기 집에서 아내와 함께 자살하였고, 김문기도 사지를 찢기는 참혹한 형벌을 받아 사망하였다.

이밖에 사육신의 가족으로 남자인 경우는 모두 죽음을 당하였고, 여자의 경우는 남의 노비로 끌려가는 등 70여명이

모반 혐의로 화를 입었다.

막 태어날 때 ‘낳았느냐?’

하고 세번 묻는 소리가 났다 하여 삼문(三問)이라고 이름 지었다 한다.

성삼문은 본관 창녕, 호 매죽헌이다.

세종29년 중시(重試)에 장원(신숙주 4등)하여 승지가 되고 왕을 가까이 모셨다.

세종께서 “이 아이가 장차 이 나라의 대통을 잇게 되면 경들이 잘 보필해 주시오.”한 고명지신이다.

1455년 세조가 단종을 쫓고 왕위에 오르니 성삼문은 예방승지로서 국새를 안고 통곡하였다.

세조의 친국 때 세조와 한 치의 굽힘도 없이 말을 주고 받았다.

-무엇 때문에 나를 배반했느냐?

"옛 임금을 복위시키려 했을 뿐입니다.

천하에 누가 그 임금을 사랑하지 않겠습니까?

제 마음은 이 나라 사람들이 모두 알고 있습니다.

어찌 배반이라 할 수 있겠습니까?

나으리는 평소에 성왕(成王)을 보필한 주공(周公)임을 인용하셨는데

주공도 이런 짓을 했습니까?

제가 이 일을 꾸민 것은 하늘에 두 태양이 없고 땅에 두 임금이 없기 때문입니다."

-그러면 어째서 내가 왕위를 받을 당시에 이를 막지 않고 이제야 배반한단 말이냐?

"대세는 어찌할 수 없었습니다.

적극적으로 막지 못하니 물러나서 죽는 길이 있음을 알고 있었습니다.

그러나 쓸데없이 죽는 것은 소용없으니,

참고 오늘에 이른 것은 후일을 도모하기 위함이었습니다.”

-너는 나의 녹을 먹지 않았느냐?

녹을 먹고 배반하는 자는 반역자다.

명색은 상왕을 다시 모신다면서

사실은 자기 잇속을 차리려는 것이 아니고 무엇이냐?,

"상왕이 계신데 나으리가 어찌 저를 신으로 할 수 있겠습니까?

또 저는 나으리의 녹을 먹지도 않았습니다.

만약 믿지 못하겠거든 저의 집을 몰수 해서 조사해 보십시오.

광에 고스란히 쌓여 있을 것입니다."

(뒷날 조사하니 하나도 먹지 않고 별실에 쌓아 두었다.)

불에 시뻘겋게 단 쇠로 다리를 뚫고 팔을 잘라도 얼굴빛도 변치 않고 조용히 말했다.

“나으리 형벌이 너무 참혹합니다 그려.”

이 때 신숙주가 세조 옆에 있는 것을 보고 삼문이 쥐어짜 꾸짖었다.

“너와 내가 집현전에 있을 때 세종대왕께서 세손을 간곡히 당부하지 않았더냐!

그렇건만 네가 이렇게 못된 줄을 몰랐다.”

숙주에게 고함을 치니 세조는 신숙주더러 자리를 피하게 했다.

이어 제학 강희안이 끌려 나왔다.

강희맹과 형제간으로 당대 명신이며

본관은 진주, 집현전 학사로서 훈민정음을 편수한 사이다.

그는 시문에 있어 당나라 유자후와 같고,

글씨는 원나라 조맹부와 같으며 그림은 송나라 곽희를 겸했다는 평을 들었다.

그는 국문을 받을 때 “나는 도무지 모르는 일입니다.” 하고 부인 했다.

세조가 삼문에게 “사실이냐? 공모한 일이 없느냐?”하고 묻자

삼문은 “그는 모르는 일입니다.

나으리는 이 나라 어진 신하를 모두 죽이실 작정이오.”하여 강희안은 무사할 수 있었다.

형장에 끌려가면서 다음과 같이 읊었다.

擊鼓催人命 回頭日欲斜 黃泉無一店 今夜宿誰家

(울리는 북소리는 인명을 재촉하는데/ 돌아보니 해는 기우는 구나/

저승길에는 주막도 없으니 오늘밤은 뉘 집에 묵을 건가.)

5,6 세 딸이 수레를 따라오며 우니,

"우리 집 사내는 모두 죽을 것이지만 너는 딸이니 살 것이다"라며 달랬다.

세조는 누구보다도 성삼문의 마지막 말이 궁금했다.

그래서 “근보가 죽을 때 뭐라 말하더냐.”물으니 “너희는 현명한 임금을 도와 태평성대를 이룩하라.

나는 돌아가 지하에서 옛 임금을 뵈오리라,고 아뢰었다. 어지간한 세조도 이 말을 듣고서 숙연했다고 한다.

아버지와 세동생 네아들이 함께 모두 죽음을 당했다. 마지막 아들이 죽을 때 눈물을 흘리자

세조가 어린 아들 죽을 때는 왜 우느냐고 하니, 큰 것들은 자기가 왜 죽는가는 알고 죽는데

어린 젖먹이 아들은 왜 죽는지도 모르고 죽으니 눈물을 흘렸노라고, 대답했다.

박팽년은 본관이 순천이다.집현전 학사, 단종이 양위하고 수강궁으로 물러가자

경회루 연못에 몸을 던지려고 하니 삼문 등이 만류했다. 세조의 친국에 당당하게 맞선 그의 의절은 유명하다.

-너는 어째서 배반했는냐? 너는 내 신하로 내 녹을 받아먹지 않았느냐?

“나으리 나는 나으리의 신하가 된 적이 없습니다."

그가 충청관찰사로 있을 때 조정에 올린 장계에 ‘臣’자가 모두 ‘巨’자로 씌어 있었다.

그의 재주를 아껴 “만일 네가 나를 섬기면 살려주겠다.”라고 회유 하자

그는 “나는 상왕의 신하이지 당신의 신하가 아니오.”라며 거절 했다.

옥중에 있을 때 세조가 김질을 보내어 술을 가지고 가서 태종의 하여가로 넌지시 떠봤다.

"가마귀 눈비 맞아 희는 듯 검노매라

夜光明月이 밤인들 어두우랴

님 향한 일편단심이야 고칠 줄이 있으랴."

그 대답은 굽힘 없는 지조를 이같은 시로 대답하였다.

아버지와 아우 넷, 아들 칠형제가 모두 처형되었으나.

박팽년은 직계 후손을 남겼다.

마침 둘째 아들 순의 부인 이씨가 임신 중이었다.

이씨는 사건 당시 종이 되었다가 풀려난 뒤 대구에 있는 친정에서 살았다 .

조정은 아들을 낳으면 죽이고 딸을 낳으면 종으로 삼으라는 영이 내렸다.

같은 해 그 집 여종도 임신 중이었는데 이 종이 무던한 사람이었다.

둘이다 아들을 낳으면 바꾸어서 주인의 아들은 살리고 자기 아들을 희생시키겠다고 나섰다.

이씨는 아들을 낳고 종을 딸을 낳아 바꾸니 다 같이 생명을 보전할 수 있었다.

그리하여 사육신 가운데 오직 박팽년만이 후사를 두어 종의 품에서 朴婢라는 이름으로 자라났다.

유응부는 본관 기계, 동지 중추원사(정2품). 단종 복위를 모의하고 명나라 사신을 초대하는 연회장소에서

세조를 살해하는 가장 중요한 소임을 맡았으나,사전에 발각되어 심한 고문을 당해도 끝까지 불복하다가 죽었다.

단종복위 거사 주모역은 성삼문·박팽년이고, 행동책은 유응부이기 때문에 이 세 사람이 한 일을 삼주역(三主役)이라 하였다.

문무에 뛰어나 당시 소위 절의파 학자로 알려졌고 기골이 장대하고 활쏘기에 뛰어 났으며 부모에게 효성이 극진하였다.

청렴결백하여 재상으로 있을 때에도 가정의 누추함을 면치 못했고 때로는 양식이 떨어졌다고 하며

죽는 날 그의 부인이 “살아서는 평안히 산 적이 없고, 죽을 때는 큰 화(禍)를 얻었다.”면서 통곡하니 모든 사람들이

눈물을 흘리면서 애통해 하였다. 그의 가산을 몰수해 보니 방안에 짚자리만 있었다고 한다.

연회장에 성승과 유응부가 국왕 양쪽으로 칼을 들고 지켜서는 별운검에 임명되면서 구체화되었다.

당시 세조가 상왕 단종과 함께 창덕궁의 연회에 있을 때 유응부가 세조를 살해하기로 했다.

그러나 운검은 그만 두라고 세조가 지시했다. 성삼문은 가슴이 철렁하는 순간 유응부는 무인답게

“우물거리면 대사를 그르친다. 운검의 건은 실패했지만 세조가 오는 것을 기다렸다가 들이 치면된다.”

하고 그대로 거사할 것을 주장했다.

그러나 성삼문은 극력 이를 말리며 “다음 기회를 기다립시다.”하고 계획을 미루었다.

세자도 질병 때문에 왕을 따라 연회장에 나오지 아니하였다. 유응부는 그래도 거사하려고 하니

성삼문과 박팽년은 굳이 말리기를 “지금 세자가 경복궁에 있고, 公의 운검을 쓰지 못하게 한 것은 하늘의 뜻입니다.

만약, 이곳 창덕궁에서 거사하더라도, 혹시 세자가 변고를 듣고서 경복궁에서 군사를 동원하여 온다면 일의 성패를 알 수가 없으니

뒷날을 기다리는 것만 못할 것입니다.”라고 하므로, 그는 “이런 일은 빨리 할수록 좋은데, 만약 늦춘다면 누설될까 염려가 되오.

지금 세자는 비록 이곳에 오지 않았지만, 왕의 우익(羽翼:보좌하는 신하)이 모두 이곳에 있으니

오늘 이들을 모두 죽이고 단종을 호위하고서 호령한다면 천재일시(千載一時)의 좋은 기회가 될 것이니

이런 기회를 놓쳐서는 안 될 것이오.” 하였으나, 성삼문과 박팽년은 만전의 계책이 아니라고 하면서 굳이 말려서

일이 마침내 중지되었다.

세조가 친국 할 때이다.

-너는 무엇을 하려고 했느냐”

“잔칫날에 한 칼에 足下(세조)를 죽이고 옛 임금을 즉위 시키려 하였다.”

세조가 대로하여 무사로 하여금 살가죽을 벗기고 불젓가락으로 살을 지지게 하였으나

그는 얼굴빛 하나 변치 않고 식은 불젓가락을 땅에 던지며

“다시 달구어 오라.”하며 끝내 굴복하지 않았고 세조를 나으리라고도 하지 않았다.

성삼문을 보고 꾸짖기를, 옛부터 일러오기를 서생들과는 더불어 일을 도모할 수 없다는 말이 있는데

사실 그렇구나. 지난번 연회날 칼을 좀 시험하려고 했더니 너희들이 만전지계가 아니라는 바람에 오늘 이런 화를 당하게 됐다.

너희들은 사람이면서도 지혜가 없으니 짐승과 무엇이 다르냐 말이다. 더 이상 물을 것이 있으면 저 더벅머리 선비에게나 물으시오.

유응부가 남긴 시(詩)이다.

"간밤에 불던 바람 눈서리 치단 말가

落落長松 다 기울어 지단 말가

하물며 못다 핀 꽃이야 일러 무삼하리오"

이개는 본관 한산, 호가 백옥헌, 이색의 증손이다.

세종 29년 중시에 합격하여 호당에 뽑힌 이름난 수재로 벼슬이 직제학이다.

본디 세조와는 친교가 있어 진상의 진술을 강요받았으나 끝내 대답하지 않았으며,

도대체 어떤 법도에 불로 지지는 형벌이 있느냐? 하였으나

혹심한 형벌을 받는 얼굴빛 하나 변함이 없었다.

세조는 이개에게 물었다.

-自古及今 두고 보면 충신열사 자손있나,

王子比干 이름나도 이름은 전하였으되 자손이 끊어졌고

백이숙제 두고 봐도 수양산 깊은 곳에 채미하고 죽었으니 그 무엇이 쓸대 있나,

이윤같이 어진이도 何事非君 섬겼으며 너는 어이 고집만 하느냐,

단종이 내 足下인데 삼촌되고 못할 소냐,

사직을 두고 보면 불사이군 하랐으나 족하位를 삼촌이 하니 두임금이 어이되며,

한 자손 한 혈육에 분간이 별로 없다.

일월같은 너의 충성 나도 역시 아는 바라, 충신 이름 일반이니 부디 한번 항복하라.

이개는 세조에게 호령하듯 말하였다.

"자고로 두고 보면 삼촌으로 족하를 죽여 그 位를 빼는 임군 누구를 보았느냐,

이윤이 섬긴 임금 골육상쟁 임금이냐,

형의 뒤를 어이 끊고 네 욕심을 생각하면 금수와 같을 지라,

더러운 말 다시 말고 사속히 죽여 다오."

하위지는 본관 진주, 호 단계이다.세종20년 식년문과에 장원으로 급제하여 집현전 교리가 되어 오례의주,

역대병요편찬에 참여했다. 수양대군이 단종에게 청하여 편집에 공로가 많은 신하에게 加資하게 되었다.

그 당시 집의로 중직에 승진했으나 이를 굳이 사퇴하면서 임금이 나이가 어려서 위태로운데

왕족이 작상하는 것은 조신을 농락하게 된다고 했다.

수양대군이 김종서 등을 죽이고 영의정이 되자 벼슬을 버리고 물러났다가 세조가 예조 참판으로 부르니

마지못해 취임했으나 녹을 먹는 것을 부끄러워하여 별실이 쌓아만 두었다. 이 때 이미 70고령이었다.

"반역이라는 죄명을 씌웠으면 목을 베면 그만이지 구구하게 물을 것이 무어요"하고 대답하여도

세조의 노여움이 좀 풀려 그만은 극형을 받지 않았다. 두 아들도 함께 죽었다.

유성원은 본관 문화, 자는 태초, 시호는 절의이다.

세종 29년 중시에 합격하여 호당에 들어가고 다시 집현전에 뽑혔다.

수양대군이 김종서 등을 죽였을 때 이번 정난 공을 주공에 비유하여 송덕문을 지으라고 집현전 학사에게 명했다.

다른 학사들은 모두 피하고 달아났는데 불운하게도 홀로 있다 붙잡혀 협박을 받고서 이 글을 기초하였다.

집에 가서 통곡을 하고 상항 꺼림직 하게 생각했는데 일이 발각되자 성균관 근무 중 소식을 듣고 부인과 영결의 술잔을 나누고,

사당에 가서 칼로 자진하였다. 시체는 갈기갈기 찢겼고 어디에 묻혔는지 모른다.

백촌(白村) 金文起(김문기)는 공조판서 겸 삼군도진무로 성승 유응부 박쟁으로 하여금 중국사신 환영 연회장 내에서

세조의 목을 치는 일을 실패 없이 성공시키기만 하라고 분담을 정하여 주고, 스스로는 가장 중요한 담당인 군동원을 맡았다.

단종복위 모의가 탄로되면서 모든 이들이 잡혀 와서 서로 불었으나 김문기만 끝까지 입을 다물고 불복하고 중형을 당하였다.

김문기는 박팽년과 더불어 족친(族親)이면서도 가장 가깝게 지냈다.

이미 도진무(都鎭撫)로서 박팽년 성삼문과 더불어 모의하여 가로되,“그대들은 안에서 일만 성사(成事)시키라

그리고 내가 밖에서 병력을 동원한다면비록 거사를 막는 자가 있은 들 어찌 성사하지 못하겠느냐”하였다.

김문기는 관련자 중 오직 한분 판서로서 군 최고지위인 삼군도진무를 겸하고 있었다.

그는 세조 2년 도진무로서 단종복위운동을 하다가 일이 발각되어 잡히어 국문을 받았으나,

그에 승복하지 않다가 군기감 앞길에서 능지처사되었다고 기록은 전한다.

사육신 일족 중 후손이 생존하고 있는 집안은 박팽년가와 하위지가문이 있다.

하위지의 조카 중 하포, 하박, 하원 등은 미성년자라서 처형되지 않았고, 박팽년의 며느리 이씨는

자신이 낳은 아들과 박팽년가의 노비로 함께 끌려온 여종의 딸을 바꾸어서 자신의 딸이라 주장하여 아들을 살렸다.

아들 박비는 성종때에 자수하여 특별히 사면되고 박일산이라는 이름을 얻기도 했다.

사육신은 사후 중종때 가서야 복권의 움직임이 시작되었고, 영조, 정조 때에 관작이 복구되고 증직과 시호가 내려졌다.