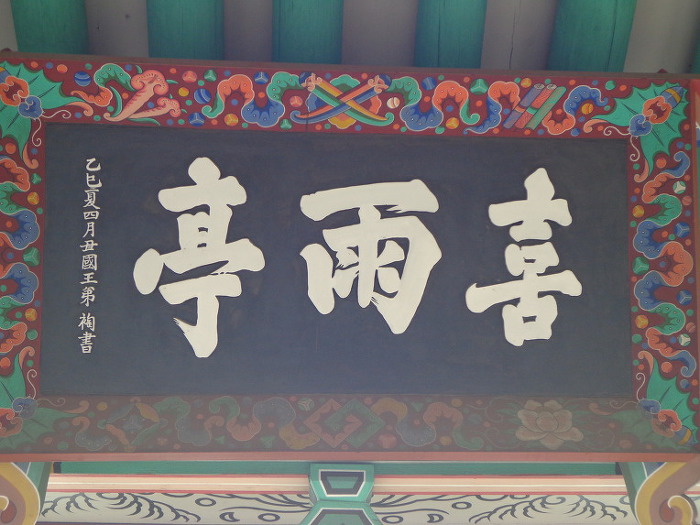

동쪽에서 정자를 올라가다 보면 정자의 현판 희우정(喜雨亭)을 만난다.

태종은 양녕대군을 폐세자 한다. 둘째인 효령대군은 은근히 세자가 될 수 있다는 생각에 마음이 들떴다.

그러나 태종은 효령대군의 동생인 세째아들 충령대군을 세자로 책봉하여 결국 충령이 왕위를 계승 시킨다,

그가 바로 세종이다. 크게 실망한 효령은 마음을 달래려 전국 사찰을 찾아다니며 시간을 보내다

한양으로 돌아온 후 세종6년 양화진에 정자를 짓고 합강정이라 이름 지었다.

다음해 세종이 둘째 형 효령대군이 거처하고 있는 이 정자를 찾았다.당시 한양도성 밖 서교(西郊)에 가믐이 심한

현장을 찾은 길이었다.세종은 합강정을 희우정이라는 이름 짓게 한다.

당시 부제학 신장이 현판을 써 달았다. 세종실록에 이렇게 기록되어 있다.

세종7년인 1425년5월13일 세종은 대언 등에게 이렇게 지시한다.

“짐이 말을 탄지 오래되었으니 교외에 나가 농사 상황을 둘러보고 효령이 서교별서의 강위에

정자를 짓고 나에게 와서 보라고 청했으니 오는 13일 효령과 함께 할 것이니 그대들은 그리 알라.”

임금은 예정대로 5월13일 도성 밖으로 행차하여 효령대군의 정자인 양화진 합강정에 도착했다.

당시 가뭄이 심해 4월에는 기우제를 지냈음에도 가뭄은 계속 되었는데 정자에 도착해 잔치를 베풀었고

술을 반 쯤 마셨을 때 하늘에서 간절히 바라던 장대비가 쏟아지기 시작하여 들에 물이 가득하니

세종임금이 기뻐서 즉석에서 합강정이던 정자의 이름을 희우정이라 고쳐 짓게 된다.

합강정(合江亭)을 반가운 비를 만나는 기쁨을 뜻하는 희우정(喜雨亭)으로 바꾼다.그 희(喜)는 획이 하나 뺀다.

그 사연을 한문 528자로 된 전문을 썼다. 전문을 의역한 내용을 요약한다.

"태백과 우중은 주나라의 어진 사람으로 천하를 양보하고 문신한 채 오랑케 땅에서 살면서 인(仁)을 실천하여 공자가 이를 찬양했다.

수 천 년 후에 이러한 성인을 찾지 못하다가 이제 양녕과 효령 두 대군에게서 아름다움을 본다, 양녕과 효령은 나의 형님이다.

부귀를 초계와 같이 여기고, 소리와 아름다움에 현혹되지 않았고, 고기와 비단의 치부에 행실을 더럽히지 않고, 사물의 밖에서

소요했다. 장차 조용한 삶을 위해 두 형님은 양화진에 정자를 지어 거처했다.강 하류에 위치한 이정자는 주변의 경치가 뛰어나

다른 사람들의 거처가 될 수 없고 두 대군의 거처로 합당하며 희우정이라는 정자의 이름도 두 대군에게 합당하다.

북쪽으로 삼각산이 우뚝 솟고 웅장하고 기묘한 바위들이 중첩된 가운데 한줄기 능선이 서쪽으로 구불구불 이어져

양화진에 이르고 잠실벌 봉우리로 높게 우뚝 솟았으니 서리고 웅거한 형상과 당기고 이끄는 지세가 이보다 더한 곳이 없도다.

어진 두 형님들이여!

인(仁)을 구하려다 아름다움을 얻고 그 땅에 정자를 지어 거처함이 편안하도다. 효령대군의 정자는 합강에 있고

양녕대군의 정자는 그 서쪽에 있다. 강변에 여러 정자가 있지만 영험에 취해 터를 잡은 합강정에 비교되지 않는다.

내가 박덕하여 이 가뭄을 만나 양강에서 친히 제사를 지내고 합강정에서 효령형님과 더불어 마음을 털어 놓고 정담을 나눴다.

술을 반잔 마실 때에 단비가 세차게 내려 백성들이 농사를 지을 수 있게 되어 천만 다행이었으니 이 큰 기쁨에 정자의 이름을

합강정에서 희우정으로 바꾸었다.그 터가 동으로 용담현, 서쪽으로 건천, 남으로 강두, 북으로 구룡현까지 경계로 하고 친히

액자를 제시하니 천년이 지나도록 보존하라, 얼음 창고를 열 곳을 짓고 얼음 창고의 수익과 어세는 해빙부터 결빙까지 받아

희우정의 제원으로 삼께 하며 강 아랫사람들에게도 혜택이 가도록 한다.

공사간에 두루 평안하게 하려는 나의 뜻을 알아주길 바란다.

乙巳 四月 丁丑 國王 弟 祹"

희우정(喜雨亭)은 망원정(望遠亭)이란 이름으로 바뀐다.서북쪽에 걸린 간판은 망원정(望遠亭)이다.

효령대군 이보는 세조의 장손 월산대군 이정(李婷)에게 희우정을 넘긴다.조선왕조 실록은 이렇게 전한다.

월산 대군(月山大君)이정(李婷)이 글을 올리기를,

"효령 대군(孝寧大君)이 희우정(喜雨亭)을 신에게 주었는데, 신이 인해 고쳐 짓고 이름을 망원정(望遠亭)이라 하고서

여러 번 어제(御製)를 청하였으나, 윤허를 얻지 못하였습니다. 옛 제왕(帝王)이 혹은 시(詩), 혹은 부(賦), 혹은 기(記),

혹은 서(書)를 후세에 전하는 것이 또한 많습니다. 신이 어제를 감히 청하는 것은 여리(閭里)에 자랑해 보이려는 것이 아니라

후세에 전하고자 하는 것입니다."

하였는데, 임금이 글을 승정원에 보이고 물으니, 도승지(都承旨) 김종직(金宗直) 등이 아뢰기를,

"이는 지친(至親) 사이의 일이니, 비록 어제(御製)를 내릴지라도 무엇이 방해롭겠습니까?"

하자, 임금이 망원정시(望遠亭詩)와 아울러 서(序)를 지어 내렸다.

월산대군 이정은 효령대군처럼 왕위를 삼촌 예종에게 둘째 자을산대군 성종에게 빼앗긴다.

성종은 형인 월산대군에게 '먼 경치도 잘 볼 수 있다'는 뜻으로 망원정으로 고쳐 월산대군에게 넘긴다.

연산군때는 수려정(秀麗亭)으로 고친다.명나라 사신을 접대하는 곳으로도 사용되기도 한다.

조선왕조실록은 망원정을 수려정으로 고쳐 부르게 된 과정을 기록하고 있다.

'전교하기를, "망원정(望遠亭)을 수려정(秀麗亭)으로 부르라." 하였다.

수려정에서 대비께 잔치를 올리고 공주 등 여자들만 참여시키다 왕이 미행(微行)하여

수려정(秀麗亭)에 이르러 대비(大妃)께 잔치를 올렸다. 내시객(內侍客)으로 공주(公主)·

옹주(翁主)·대군(大君)·왕자군(王子君)의 부인과 사대부의 처가 모두 참여하였는데, 그들이 출입할 때 모두 여종이 말을 끌었다.

승지 한순(韓恂) 등은 모두 정자 두어 리(里) 밖에 머물고 있고, 강혼(姜渾)만이 잔치하는 곳에 들어가 음식을 감독하였다 .'