삼휴공(三休公) 셋 아드님 유사(遺事)-귀연공(龜淵公)

삼휴공이 조부 호수공께서 자호정사를 지어 사우(士友)들과 교유했던 인구마을에 살림나 살았던 선고장(先故庄)에서 아들 삼형제와 딸 한분을 낳아 기르셨다. 장남 사과공(휘 시우), 차남에 귀연공(휘 시희), 삼남에 무재공(휘 시찬)이다. 아버지 삼휴공께서 돌아가실 때 삼형제분의 나이는 사과공이 20세, 귀연공은 11세, 무재공은 4세로 어렸다. 그러나 조상의 가르침을 이어받아 유가(儒家)의 후예로 정진하여 무관 또는 유생으로 훌륭히 빛이 났다.

다음은 셋 분의 유사를 묘갈명을 참고하여 정리해 보았다.

二. 귀연공(龜淵公) 휘 정시희(鄭時喜) 유사(遺事)

아버지 삼휴공께서 11세 때 돌아가시고, 또한 어머니께서도 15세 때에 돌아가시니 형제끼리 서로 의지하며 자랐다, 형제간의 우애(友愛)가 돈독(敦篤)하였고. 특히 귀미로 거처를 옮긴 후로는 삼형제가 학문(學問)을 토론(討論)하고 담락(談樂)하게 지냈다, 항상 학문(學問)에 힘 섰고, 호계(虎溪)의 냇가에 집을 지어 매양 꽃피는 아침이나 달 밝은 저녁에는 시(詩)를 즐겼으며, 부공(父公)이신 삼휴공의 유풍(流風)을 잘 이었다고 한다.

인구마을이 수몰 후 나타난 모습이다.

삼휴공께서 살림을 자양(紫陽)의 인구마을에 난 것은 조부 호수공(湖叟公)께서

자호정사를 지어 은거(隱居)하신 땅이기에 호계가에 삼휴정을 짓고,

아들 장남 사과공, 차남 귀연공, 삼남 무재공을 성장시킨 곳이다.

위 사진은 수몰 직전의 언덕에 자리한 귀미마을의 모습이다.

이곳은 사과공이 관계(官界)를 떠나 인구마을에서 귀미마을로 옮겨

귀연공과 무재공 두 아우와 더불어 학문(學問)을 토론(討論)하고 담락(談樂)하게 지냈으며, 증조부 호수공께서 강학하시던 강호정이건너다보이는 곳이기도 하다.

귀미마을은 삼휴고택과 삼휴정이 있었고

후손들이 대를 이어 수백 년간 살았던 유서 깊은 마을이다.

(중간에 보이는 둥근관은 영천댐 건설공사의 자재들임)

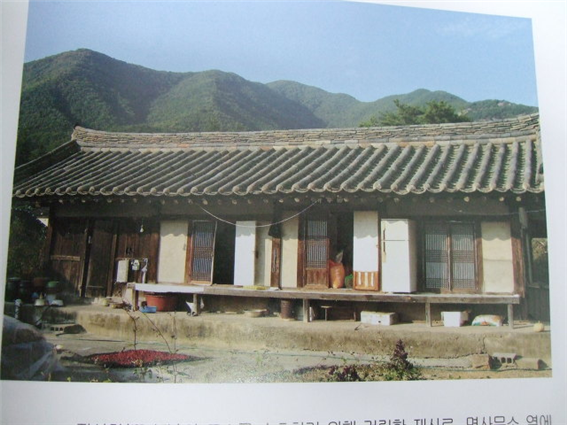

이 삼휴고택은 삼휴공께서 인구마을에 살림나 살았는데, 아들인 사과공이 관직에서

퇴임하여 1655년에 인구마을에서 귀미마을로 옮겨 집을 지어

대를 이어 수백 년 간 주손(冑孫)이 살았던 집이다.

지금은 하천에 이건 되어 유형문화재 72호로 보전되고 있다.

삼휴정은 삼휴공이 학문연구와 당대 학자들과 학문을 토론하던 곳으로

1635년에 인구마을에 삼휴공께서 건립한 삼휴정을 훗날 후손들이

귀미마을로 옮겨 오늘의 정자를 건립하였다.

1970년대에 유형문화재 75호로 지정되어 하천으로 이건 되었다.

귀연공께서 살림나 살던 월연마을의 옛 터전이다.

수백 수백년간 후손들이 집성촌을 이루어 살았던 곳이 댐건설로

수몰되었다가 물이 줄어 나타난 모습이다.

귀연공의 묘소(墓所)는 자양면(紫陽面) 운주산(雲住山) 서록(西麓)신방리

서록(西麓) 부영 부영(富榮)골 갑좌(甲坐) 원(原)에 있으며 풍수(風水)의 술가(術家)들이

괘등형(掛燈形) 이라 일컬었다.

귀연재(龜淵齋)는 성곡리 ‘작은하천’ 가까이 있다. 수몰 시 인구마을의

모재고택(慕齋 모재고택(慕齋 故宅)을 사서 성곡리에 이건하여 귀연공의 재소(齋所)가 되었다.

수의헌(守宜軒)은 귀연공 후손들이 귀연공의 면학정신을 이어받아 자녀들의 공부 할 수 있는 서당을 짓기 위해 자손들이 산에 가서 재목을 베어 실어다 직접 집을 지었다고 전한다. 원래 월연마을 앞에 서 있었는데 수몰 후는 하천 사의당 안채에 헌판이 걸려있다, 그 건물은 수몰시 모재공 문중에 팔리어 현재 중귀미에 추모당의 현판을 달고 서 있다.

o귀연공(龜淵公) 유사(遺事)를 정리하면

공(公 공(公)의 휘(諱)는 시희(時喜)시고, 자(字)는 열경(悅卿)이다.

1.가계(家系) : 公은 迎日人으로 고려시대 명신 추밀원지주사(樞密院知奏事) 휘 습명(襲明)이 시조이다. 판서(判書) 휘 인언(仁彦 8世)께서 처음 永川에 사셨고, 판서(判書) 휘 광후(光厚 9世)와 사성(司成) 휘 종소(從韶 12世)는 벼슬을 하셨고, 노촌(魯村) 휘 윤양(允良 15世)께서는 퇴계선생(退溪先生)의 문하생이다.

증조부(曾祖父) 호수(湖叟) 휘 세아(世雅 16世)께서는 병조판서(兵曹判書)에 추증(追贈) 되셨고, 강의공(剛義公) 시호(諡號)를 받았으며, 조부(祖父) 휘 수번(守藩 17世)은, 벼슬로 내금위장(內禁衛將)을 지냈다. 아버지는 휘 호신(好信 18世)는 호(號)가 삼휴정(三休亭)이며, 승훈랑(承訓郞)이요, 손모당(孫慕堂)과 장여헌문(張旅軒門)에서 성리학(性理學)을 배웠다.

어머니 성(成)씨는 관향이 창녕(昌寧)이고 도원도찰방(桃源道察訪) 휘 이직(以直)의 따님이며 립(立)의 손녀이다. 귀연공은 삼휴공의 차남으로 태어났다.

2.생몰(生沒) : 삼휴공(三休公)의 둘째 아드님이고, 1639년 8월 12일에 자양리(紫陽里)의 본댁(本宅)에서 출생(出生)하였다. 향년(享年) 68세로 1706년 1월11일에 돌아가셨다.

묘소(墓所)는 자양면(紫陽面) 운주산(雲住山) 서록(西麓) 신방리 부영(富榮) 골 갑좌(甲坐) 원(原)에 장사(葬事)하였다. 풍수(風水)의 술가(術家)들이 괘등형(掛燈形)註1)이라 일컬었다.

o註1 : 괘등형(掛燈形) : 등불을 걸어 놓은 형국.

3.배(配) : o초취(初娶)는 흥양(興陽) 이씨(李氏) 인배(仁培)의 따님으로 1638년에 나서 1667년 12월 24일에 돌아가시니 향년(享年) 36세로 자양(紫陽) 인구(仁邱) 광연산(廣淵山)에 장사(葬事)하였다가 작은 하절(夏節) 선록(先麓)위에 이장하였다.

o재취(再娶)는 용궁(龍宮) 전씨(全氏) 순성(純性)의 따님으로 1646년에 나서 1671년 5월 15일에 돌아가시니 향년(享年) 26세이다. 묘는 공의 묘 오른쪽에 부장(附葬)하였다.

o삼취(三聚)는 성주(星州) 이씨(李氏) 정보(廷寶)의 따님으로 1646년 2월 4일에 나서 1727년 2월 3일에 돌아가시니 향수(享壽) 82세로 묘소(墓所)는 하절(夏節) 선영(先塋)의 동쪽 언덕 임좌(壬坐) 원(原)에 장사(葬事)하였다.

4.우애(友愛) : 아버지 삼휴공께서 11세 때 돌아가시고, 또한 어머니께서도 15세 때에 돌아가시니 특히 형제끼리 서로 의지하며 자랐고, 형제간의 우애(友愛)가 돈독(敦篤)하였다. 특히 형 사과공이 인구로부터 귀미로 거처를 옮겨가 두 아우와 더불어 학문(學問)을 토론(討論)하고 담락(談樂)하게 지내셨다,

5.면학(勉學) : 항상 학문(學問)에 힘써서 여러 번 과거(科擧) 응하였으나 뜻을 이루지 못하니 입신(立身)할 운(運)이 없었다. 호계(虎溪)의 냇가에 집을 지어 매양 꽃피는 아침이나 달 밝은 저녁에는 시(詩)와 술로써 스스로 즐겼으며 부공(父公)이신 삼휴공의 유풍(流風)註1)을 잘이었다고 한다.

o註)-1 유풍(流風) : 예로부터 전하여 오는 풍속.

6.문적(文蹟) : 공(公)의 조카인 진사(進士) 월송재(月松齋)공의 묘비문(墓碑文)에 보면 월송재(月松齋)가 숙부(叔父)인 공(公)에게 수학(受學)했다는 기록(記錄)이 있으나 본가(本家)에서는 편언척자(片言隻字)註2)도 전(傳)함이 없으니 이는 공(公)의 칠대손대(七代孫代)에 와서 집안형편이 어려워 수 년 간을 청도지방(淸道地方)에 가서 지내는데 그때 공의 초시(初試銘紙)를 비롯 누대문적(累代文蹟)註3)을 모두 잃어버리고 말았다고 하며 이는 천추(千秋)에 여한(餘恨)이라 한다.

o註)-2편언척자(片言隻字) : 한두 마디의 말과 글.

o註)-3누대문적(累代文蹟) : 여러 대의 글의 자취

7.자손(子孫) : 이남(二男) 이녀(二女)를 두었으니 석항(碩恒)과 석헌(碩憲)과 정규징(鄭奎徵)에 출가하고 둘째 따님은 최남봉(崔南鳳)에 출가하다.

o 석항(碩恒) 子에 중호(重鎬), 중기(重岐), 중범(重範), 중락(重洛)이고.

o 석헌(碩憲) 子에 중정(重鼎), 검(檢)출계하고, 女에 김택만(金澤萬), 이익초(李益初),

이사국(李師國)이다.

<참고문헌> o 龜淵公時喜墓碣銘 - 族五代孫 德休 謹書