'글린까'의 <뻬쩨르부르크와의 이별> 중 "종달새"

'미하일 글린까(Mikhail Ivanovich Glinka/Михаил Иванович Глинка:1804-1857)'는 19세기 러시아 민족주의 음악의 선구자 역할을 한 작곡가이다. 그는 러시아 음악어법에 주체적으로 서유럽 음악을 결합시켜 러시아 음악의 토대를 세웠다.

민족주의의 등장 이전의 러시아는 유럽의 문화와 격리되어 사실상 서유럽 르네상스의 영향을 거의 받지 못했다. 18세기에 와서야 유럽문명과의 접촉이 본격적으로 이루어졌고, 이 당시 러시아는 여러 측면에서 문화가 열등했기 때문에 유럽의 문화를 전적으로 수용하였고 음악에 있어서도 독일, 이태리, 프랑스 음악을 그대로 모방하였다.

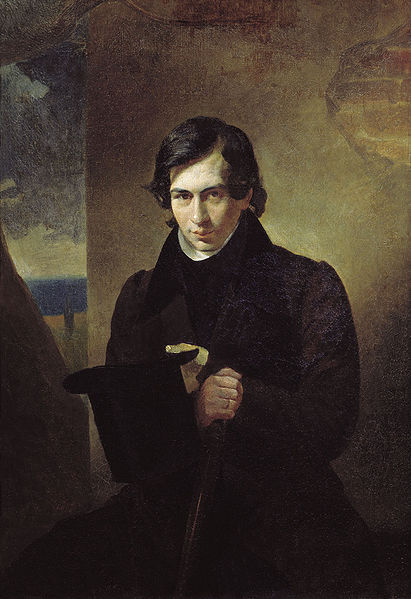

'글린카'의 초상

이와 같이 음악예술의 황무지나 다름없었던 러시아에서 '글린까'는 1836년 <황제에게 바친 목숨(A life for the Tsar)>이라는 애국적인 내용을 소재로 하는 오페라를 발표하였는데, 이는 러시아 음악 민족주의의 기초가 되었다.

가곡에 있어서도 '글린까'에 의해 진정한 러시아 가곡의 역사가 시작되었다. '글린까'는 러시아어 고유의 억양과 정서를 충분히 살려 독자적인 러시아 가곡의 계통을 만들었다.

'글린까'는 오랜 기간동안 유럽 각지에서 '존 필드'를 비롯한 음악가에게 사사를 하였으며, '베를리오즈', '도니제티', '멘델스존'등과 교류하며 유럽 낭만주의의 정수(精髓)를 체득하였다. 그러던 중 그의 아버지가 별세했다는 소식을 듣고 귀국하여, 1835년 5월에 '마리아 뻬뜨로브나 이바노바(Maria Petrovna Ivanova)'와 결혼하였다. 이후 궁정 예배당의 합창장에 임명되고 <황제에게 바친 목숨>이 성공을 거두는 등 인정을 받았으나, 부인과의 관계는 좋지 못하였다. 낭비가 심하고 질투가 많았던 부인은 '글린까'에게 큰 정신적 부담이 되었다. 그 자신 또한 그런 아내를 멀리 하고 말았다. 결국 결혼생활은 파국을 맞이하고 말았다.

부부의 연을 맺은 지 5년째 되는 1840년, 그는 해외로 떠나는 채비를 차렸다. 이전의 유럽 여행은 새로운 인생 목표를 찾아 떠났으나, 이제는 그의 재능이 숨쉬지 못하는 답답한 환경에서 벗어나기 위한 것이었다. 그는 여행을 떠나며 자서전에 이렇게 썼다.

"나는 아프기 위해서가 아니라 건강하기 위해서 떠난다. 나의 마음은 고뇌로 무겁게 눌려 있고, 머리 속은 알 수 없는 어두운 생각들로 가득 차 있다."

이러한 생각과 기분으로 '글린까'는 낭만주의의 전통적 주제인 '방랑'으로 관심을 돌리며, 그 해 5월 친구인 '네스또르 꾸꼴니끄(Nestor Kukolnik:1809-1868)'의 시에 의한 12개의 연가곡, <뻬쩨르부르크와의 이별>을 발표하였다. '꾸꼴니끄'는 '고골리(Nikolai Vasilievich Gogol)', '뿌쉬낀(Alexander Pushkin)'과 함께 19세기 러시아의 문학을 주도하던 대표 시인이었다.

'꾸꼴니끄'의 초상

'글린까'는 유럽에서 1838년부터 '뿌쉬낀'의 시 <루슬란과 루드밀라:Ruslan and Lyudmila>에 의한 오페라의 창작에 몰두하였다. 그는 이 오페라에 페르시아의 멜로디와 터키의 리듬 등, 러시아에 인접한 동양 여러 나라의 민속음악을 채용하여 러시아 국민악파의 오리엔탈리즘을 열었다.

러시아에 돌아온 그는 <루슬란과 루드밀라>를 초연하여 러시아와 유럽 각지에서 큰 호평을 받았다. 그는 그치지 않는 정열로 프랑스와 스페인 등지를 여행하면서 작곡과 민요 채집에 열중하다가 1855년 2월, 베를린에서 객사(客死)하였다. '글린까'가 세운 러시아 음악의 전통은 다음 세대인 신러시아 악파로 이어졌다.

<뻬쩨르부르크와의 이별:A Farewell to Saint Petersburg >은 12곡으로 이루어진 '글린까'의 유일한 연가곡이다. 이 연가곡 속에서의 곡들은 각각 독립된 것이어서 한꺼번에 연주되지 않고 따로, 혹은 발췌해서 공연되는 편이다. 그러나 이 다양한 열 두 노래들은 공통된 주제, '방랑'이라는 연관성을 가지고 묶여 있다.

이 가곡들은 유절형식으로 되어 있으며, 시의 운율을 최대한 살려내고 있다. 또한 러시아 민요에 바탕을 둔 평범한 리듬을 많이 사용하였다. 각 노래들이 모두 오페라 아리아를 연상시킬 만큼 감정의 폭이 넓고 서정적이다.

제 10곡 <종달새>는 '글린까'의 가곡 중에서 가장 잘 알려진 곡으로, 이 곡에서 조국의 자연은 방랑객이 간직하고 떠나는 귀중한 추억이 된다. 방랑객은 뻬쩨르부르크를 떠나며 그 기억을 가슴에 아로새긴다. 그 심경과 태도는 평온하고 쓸쓸함 속에서 슬픔을 억누르고 있다.

|

Zhavoronok Mezhdu nebom i zemljoj pesnja razdajotsja,

Veter pesenku nesjot, |

종달새 하늘과 땅 사이에 새의 노래 울려 퍼지네,

바람이 실어 들려오는 노래, |

곡은 내림 나단조의 4/4박자, 안단테의 빠르기이다. 피아노의 장식적인 꾸밈음 반주로 시작된다. 이 반주는 새벽 이슬처럼 영롱하게 반짝이면서 러시아 특유의 멜랑코리를 전해 준다. '미라솔파 미-도레미 레-도시 미미 시-도레'로 시작되는 주 선율은 단순하고 정갈하며, 성악가의 창법 또한 구성지며 그윽하다. 가락의 오르내림이 마치 종달새가 하늘과 땅 사이를 왔다갔다 하는 것처럼 느껴지게 한다. '들녘 저 멀리 종달새는 보이지 않고'의 가사에서 곡은 약간 은근하게 연주되다가 '자기 연인에게 노래하는 소리만 크게 들리네'에서는 가사를 두 번 되풀이하면서 큰 소리로 외치며 격앙된 감정을 그대로 드러내고 있다.

'알렉산더(Semionov Alexander)' 작, <레닌그라드 다리>

여기에서 종달새는 고향을 떠나는 주인공의 심정이 투영된 대상으로, 그 모습이 보이지 않고 노래소리만 우렁차게 들리는 종달새의 모습에서 사랑의 간절한 기원과 소망이 부인에게 전달되지 못하고 헛되이 사라지는 것을 암시하고 있다. 또한 러시아 음악을 부흥시키기 위해 애를 썼으나, 결국 시기하는 이들의 반대로 그 이상을 접어야 했던 작곡가의 고민이 이 가락과 가사에 스며들어 있기도 하다.

간주가 나온 후 제 2절로 넘어가서 다시 원래의 정서로 돌아간다. 1절과 다른 점은 '그녀는, 알게 되겠지!'라는 대목에서 마치 사랑했던 이를 향해 원망과 한탄을 전하듯 크게 노래한다는 것이다. 1절과 마찬가지로 마지막 연에서는 가사가 두 번 반복되며 긴 호흡으로 끝난다.

이 곡은 바리톤으로 연주되나, 가끔씩 여성의 목소리로 소개되기도 한다. 러시아에서 망명한 첼리스트 '로스트로포비치' 부부가 노래하고 반주한 음반은 매우 유명하다.

또한 이 곡은 '글린까' 사후 러시아 5인조의 하나인 '발라키레프(Mily Balakirev)'가 환상곡풍의 피아노 독주곡으로 편곡하여 더 유명해졌다. 곡의 주 선율이 변주와 장식을 거듭하면서 아름답고 잔잔하게 흐른다. 높은 기교를 요구하는 이 곡은 '쇼팽'의 피아니즘에 러시아 특유의 애잔함이 결합되어 있다. 특히 피아노의 화려한 패시지는 하늘을 눈부시게 날아다니는 종달새의 이미지를 잘 전달해 주고 있다. 최근에는 러시아 첼리스트 '미샤 마이스키'가 이 곡을 연주해 주목을 끌고 있기도 하다.

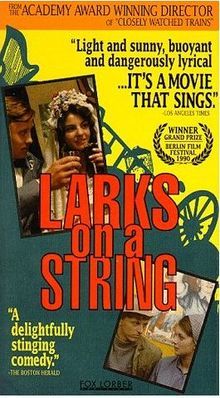

체코의 영화 중 최근에 개봉된 것으로 <줄 위의 종달새:Larks On A String>이 있다. '이리 멘젤(Jiri Menzel)' 감독이 1968년 '프라하의 봄'에 제작하였으나 20여 년 후인 1990년 '베를린 영화제'에서 상영되어 그랑프리를 수상한 영화이다. 우리나라에는 2007년 공개되었다.

영화 <줄 위의 종달새> 포스터

공산당국의 미움을 산 요리사 '파벨(Pavel Hvezdar)'이 폐철처리장에서 일을 하던 중, 여자 죄수 '이트카(Jitka)'와 사랑에 빠진다. '이트카'는 체코를 탈출하다 국경에서 잡혀 감옥에 왔다. 이들은 이 수용소에서 인간쓰레기 취급을 받으면서도 서로 결혼을 약속한다. 두 사람은 수용소의 분위기를 화목과 평화로 이끌어 나가며 사랑과 배려를 이웃에게 전한다. 이 영화의 장면 하나하나는 곱고 아련한 풍경화를 닮아 있다. 죄수들에게 초콜릿과 담배를 건네주던 '이트카'가 '파벨'에게 '당신은 정말 원하는 것이 없어요?'라고 물을 때, 그는 고개를 계속 저으며 환한 미소만 짓는다. 말이 없는 그 표정에서 그녀는 '파벨'이 자신을 간절히 원하고 있다는 것을 느낀다. '이트카'가 죄수 신분인 탓에 두 사람은 따로 따로 결혼식을 치른다. 합방하는 날 '파벨'은 고위직 정치가의 지시로 납치되어 감옥에 들어간다. 그러나, 형기를 마친 '이트카'가 '파벨'이 수감된 강제노동소의 근무를 자청하여 다시 사랑을 나눈다. 두 사람은 진실된 사랑의 힘으로 항상 함께 한 것이다. 마치 날개를 다친 종달새가 힘겹게 외줄을 타듯이, 억압의 현실 속에서 이들은 희망의 노래를 부르며 다시 비상하기를 꿈꾸었던 것이다.

(연주자 소개)

성악 버젼 - 소프라노 갈리나 비쉬넵스카야(Galina Vishnevskaya) / 반주 므스티슬라프 로스트로포비치(Mstislav Rostropovich)

피아노 버젼 - 피아니스트 리안 데 바르(Rian de Waar)

* 러시아(키릴)어 및 영어 가사는 문서파일로 올립니다.