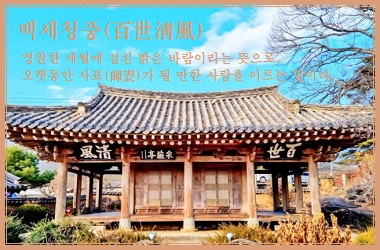

백세청풍(百世淸風)

영원한 세월에 걸친 맑은 바람이라는 뜻으로, 오랫동안 사표(師表)가 될 만한 사람을 이르는 말이다.

百 : 일백 백(白/1)

世 : 대 세(一/4)

淸 : 맑을 청(氵/8)

風 : 바람 풍(風/0)

출전 : 주자(朱子)

함안 가야읍에서 서쪽으로 향하여 가다가 군북읍을 조금 지나 원북(院北) 마을에 이르기 전의 남쪽 절벽에 ‘백세청풍(百世淸風)’ 네 개의 한자가 해서체(楷書體)로 크게 바위에 새겨져 있다.

이 글씨는 본래 주자(朱子)가 쓴 글씨인데, 중국 요동(遼東) 수양산(首陽山) 기슭의 백이(伯夷) 숙제(叔齊) 사당에 걸려 있던 것이다.

1589년 부친 약포(藥圃) 정탁(鄭琢)이 중국에 사신 가는 길에 따라갔던 아들 청풍자(淸風子) 정윤목(鄭允穆)이 모사해 온 뒤로 해주(海州)의 수양산(首陽山) 등 전국에 퍼진 것이다. 정윤목의 집안에 전하던 글씨 현액은 지금 안동 한국국학진흥원에 위탁 보관돼 있다.

이곳에 ‘백세청풍’이란 이 글씨를 새긴 까닭은 무엇 때문일까? 생육신(生六臣)의 한 사람으로서 세조(世祖)가 조카 단종(端宗)의 왕위를 빼앗는 것을 보고, 더럽게 여겨 벼슬길을 단념하고 고향 마을로 돌아와 평생을 깨끗하게 살다 간 어계(漁溪) 조려(趙旅)선생의 절의(節義)를 기리기 위해서다.

조려(趙旅)는 자가 주옹(主翁), 본관이 함안(咸安), 호가 어계, 시호가 정절(貞節)이다. 1453년(단종1)에 성균관 진사가 되어 사림의 명망이 높았으나, 단종이 세조에게 선위하자 성균관에 있다가 고향 함양(咸陽)으로 돌아와서 서산(西山) 아래에 은둔하며 낚시질로 여생을 보냈다.

잘 알다시피 백이 숙제 형제는, 자기 고국 은(殷)나라를 멸망시킨 주(周)나라의 곡식을 먹지 않겠다고 수양산에 들어가 고사리를 캐어 먹다가 마침내 굶어 죽었다.

후세 사람들이 이들의 깨끗한 정신을 기려 수양산에 사당을 세우고 제사를 올리고 있는 것이다. 현실적으로는 굶어 죽었지만, 이들의 깨끗한 이름은 만고에 없어지지 않고 있다.

원(元)나라 시인 노지(盧摯)가 ‘채미도(採薇圖)’라는 시에서 이렇게 읊었다.

服藥求長年, 孰如孤竹子.

약을 먹고서 오래 살기를 구하는 이로,

누가 고죽군(孤竹君)의 아들만 할까?(백이, 숙제)

一食西山薇, 萬古猶不死.

한 번 서산의 고사리를 먹은 뒤로,

만고에 오히려 죽지 않네.

어계는 단종에게 꼭 절의를 지켜야 할 의무는 없었다. 그러나 조카를 죽이는 임금, 세종에게 단종을 잘 보필하겠다고 약속했다가 단종을 죽이라고 상소를 여러 번 하는 등 파렴치한 짓을 일삼는 관료들과 함께 벼슬할 수가 없었다.

그 당시 어계는 이름 없는 시골 선비에 불과했다. 별다른 행적도 남아 있지 않다. 그러나 그의 이름은 영원히 남아 전하고 그의 절의정신은 후세에 충절(忠節)을 숭상하는 수많은 인물을 만들어 냈다.

그가 세조 아래서 고위관직을 지냈다면 후세 사람들의 영원한 스승이 되어 역사에 이렇게 이름이 남을 수 있고 후세에 좋은 영향을 미칠 수 있었겠는가?

현세의 영달을 추구하면 육신의 수명이 끝나는 순간 그 이름도 사라지지만, 절의를 지키면 영원히 훌륭한 이름이 남을 수 있다. 백이 숙제와 어계선생이 바로 그런 경우이다.

오늘날 눈앞의 명예와 이익에 이끌려 배은망덕을 밥 먹듯이 하는 인간들에게, 절의를 지킨 인물들이 부끄러움을 알게 해 주는 계기가 될 수 있을 것이다.

▶️ 百(일백 백, 힘쓸 맥)은 ❶형성문자로 뜻을 나타내는 동시에 음(音)을 나타내는 흰 백(白; 희다, 밝다)部와 一(일)의 뜻을 합(合)하여 일백을 뜻한다. ❷상형문자로 百자는 ‘일백’이나 ‘백 번’, ‘온갖’과 같은 수를 나타내는 글자이다. 百자는 白(흰 백)자와 一(한 일)자가 결합한 모습이다. 百자는 白자가 부수로 지정되어는 있기는 하지만 글자의 유래가 명확히 풀이된 것은 아니다. 百자의 갑골문을 보면 타원형 위로 획이 하나 그어져 있고 가운데로는 구멍이 있었다. 이것을 두고 여러 해석이 있지만, 아직은 의견이 분분하다. 하지만 百자가 아주 오래전부터 ‘일백’이라는 수로 쓰인 것을 보면 이것은 지붕에 매달린 말벌집을 그린 것으로 보인다. 말벌집 하나당 약 100여 마리의 말벌이 있으니 그럴듯한 가설이다. 그래서 百(백)은 열의 열 곱절. 아흔 아홉에 하나를 더한 수(數). 일백(一百) 등의 뜻으로 ①일백(一百) ②백 번 ③여러, 모두, 모든 ④온갖 ⑤백 배 하다 그리고 ⓐ힘쓰다(맥) ⓑ노력하다(맥) 따위의 뜻이 있다. 용례로는 백 번째의 대 또는 오래 이어 내려오는 여러 세대를 백대(百代), 백 갑절을 백배(百倍), 여러 가지의 일이나 온갖 일을 백사(百事), 백 대의 수레를 백승(百乘),백 사람이나 갖가지로 다른 많은 사람을 백인(百人), 어떤 수를 백으로 나눔을 백분(百分), 언제든지 이김을 백승(百勝), 여러 가지로 많이 나옴을 백출(百出), 많은 가족 또는 여러 가지 변명을 백구(百口), 일반 국민을 백성(百姓), 여러 학자들이나 작가들을 백자(百子), 높고 낮은 모든 벼슬아치를 백관(百官), 온갖 과일을 백과(百果), 온갖 방법이나 갖은 방법을 백방(百方), 모든 것 또는 여러 가지를 백반(百般), 여러 사람이 서로 자기 주장을 내세우는 일을 백가쟁명(百家爭鳴), 몇 백년 후까지도 마멸 되지 않고 남음을 백고불마(百古不磨), 오래 전부터 가깝게 지내오는 일가 사이의 친분을 백대지친(百代之親), 여러 가지 좋은 맛으로 만든 음식을 백미음식(百味飮食), 모든 일이 다 실패됨 또는 아무 일도 아니 됨을 백사불성(百事不成), 모든 일이 뜻대로 됨을 백사여의(百事如意), 해롭기만 하고 하나도 이로울 것이 없음을 백해무익(百害無益), 후세까지 오래도록 모든 사람의 스승으로 숭앙되는 덕과 학문이 높은 사람이라는 백세지사(百世之師) 등에 쓰인다.

▶️ 世(인간 세/대 세)는 ❶회의문자로 卋(세)의 본자(本字)이다. 세 개의 十(십)을 이어 삼십 년을 가리켰으며 한 세대를 대략 30년으로 하므로 세대(世代)를 뜻한다. 삼십을 나타내는 모양에는 따로 글자가 있으므로 이 글자와 구별하기 위하여 모양을 조금 바꾼 것이다. ❷상형문자로 世자는 ‘일생’이나 ‘생애’, ‘세대’라는 뜻을 가진 글자이다. 世자는 나뭇가지와 이파리를 함께 그린 것이다. 世자의 금문을 보면 나뭇가지에서 뻗어 나온 새순이 그려져 있었다. 그래서 世자의 본래 의미는 ‘나뭇잎’이었다. 나무는 일 년에 한 번씩 싹을 틔운다. 나뭇잎이 새로 돋는 것을 보고 봄이 오는 것을 알 수 있었으며 나뭇잎이지는 것을 보며 한해가 끝나가고 있음을 알 수 있었다. 그래서 世자는 후에 사람의 생애에 비유해 ‘생애’라는 뜻을 갖게 되었다. 世자가 가차(假借)되면서 소전에서는 여기에 艹(풀 초)자와 木(나무 목)자를 더한 葉(잎 엽)자가 ‘나뭇잎’이라는 뜻을 대신하게 되었다. 그래서 世(세)는 (1)지질(地質) 시대(時代)의 구분(區分)의 한 단위(單位). 기(紀)를 잘게 나눈 것 (2)일부(一部) 국가(國家)에서) 왕조(王朝)의 임금 순위(順位)를 나타내는 말. 대(代). 이세(二世) 등의 뜻으로 ①인간(人間) ②일생(一生) ③생애(生涯) ④한평생 ⑤대(代), 세대(世代) ⑥세간(世間: 세상 일반) ⑦시대(時代) ⑧시기(時期) ⑨백 년(百年) ⑩맏 ⑪세상(世上) ⑫성(姓)의 하나 ⑬여러 대에 걸친 ⑭대대(代代)로 전해오는 ⑮대대(代代)로 사귐이 있는 ⑯대를 잇다, 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 대신할 대(代), 지경 역(域), 지경 경(境), 지경 계(界), 지경 강(疆)이다. 용례로는 세대(世代), 세상(世上), 세상에 흔히 있는 풍속을 세속(世俗), 그 집에 속하는 신분이나 업무 등을 대대로 물려받는 일을 세습(世習), 조상으로부터의 대대의 계통을 세계(世系), 주로 명사 앞에 쓰여서 세상에서 흔히 말함의 세칭(世稱), 온 세상이나 지구 상의 모든 나라를 세계(世界), 세상의 풍파를 세파(世波), 세상의 돌아가는 형편을 세태(世態), 숨어 살던 사람이 세상에 나옴을 출세(出世), 현실을 속되다고 보는 처지에서 현실 사회를 일컫는 말을 속세(俗世), 일신 상의 처지와 형편을 신세(身世), 뒷 세상이나 뒤의 자손을 후세(後世), 현재의 세상으로 이 세상을 현세(現世), 죽은 뒤에 가서 산다는 미래의 세상을 내세(來世), 가까운 지난날의 세상을 근세(近世), 잘 다스려진 세상으로 태평한 시대를 청세(淸世), 세상에 아첨함을 아세(阿世), 이 세상에서 살아감을 처세(處世), 세상에서 일어나는 모든 일을 세상만사(世上萬事), 자손 대대로 이어져 내림을 세세손손(世世孫孫), 세상의 도의와 사람의 마음을 세도인심(世道人心),세상 물정과 백성의 인심을 세태인정(世態人情), 세상일의 형편을 세간사정(世間事情), 세상이 그릇되어 풍속이 매우 어지러움 세강속말(世降俗末), 대대로 내여 오며 살고 있는 고장을 세거지지(世居之地), 여러 대를 두고 전하여 내려옴 세세상전(世世相傳), 대대로 나라의 녹봉을 받는 신하를 세록지신(世祿之臣), 세상일은 변천이 심하여 알기가 어려움을 세사난측(世事難測), 신세대가 구세대와 교대하여 어떤 일을 맡아 본다는 세대교체(世代交替) 등에 쓰인다.

▶️ 淸(맑을 청)은 ❶형성문자로 清(청)의 본자(本字)이다. 뜻을 나타내는 삼수변(氵=水, 氺; 물)部와 음(音)을 나타내는 동시에 푸른 색깔이나 깨끗이 맑아져 있는 일의 뜻을 가진 靑이 합(合)하여 이루어졌다. 맑고 깨끗한 물(水)의 뜻이 합(合)하여 맑다를 뜻한다. 淸(청)은 물이 깨끗이 맑다, 맑은 물, 맑다, 깨끗이 하다, 상쾌하다 따위 여러 가지 뜻으로 쓰인다. ❷회의문자로 淸자는 ‘맑다’, ‘깨끗하다’라는 뜻을 가진 글자이다. 淸자는 水(물 수)자와 靑(푸를 청)자가 결합한 모습이다. 靑자는 우물가에 핀 푸른 초목을 그린 것으로 ‘푸르다’라는 뜻이 있다. 淸자는 이렇게 ‘푸르다’라는 뜻을 가진 靑자에 水자를 결합한 것으로 물이 푸를 정도로 맑다는 뜻을 표현하고 있다. 그래서 淸(청)은 ①맑다 ②깨끗하다 ③탐욕(貪慾)이 없다 ④빛이 선명(鮮明)하다 ⑤사념이 없다 ⑥분명(分明)하다 ⑦한가(閑暇)하다 ⑧고요하다(조용하고 잠잠하다) ⑨끝장을 내다 ⑩거스르다 ⑪차갑다 ⑫한랭(寒冷)하다 ⑬맑은 술 ⑭꿀 ⑮뒷간 ⑯청(淸)나라, 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 맑을 렬/열(洌), 맑을 담(淡), 맑을 숙(淑), 맑을 호(淏), 물 맑을 식(湜), 물 맑을 영(渶), 맑을 재(渽), 맑을 린/인(潾), 맑을 징(澄), 맑을 철(澈), 맑을 담(澹), 맑을 찬(澯) 맑을 정(瀞) 맑을 류/유(瀏), 물 맑을 형(瀅), 반대 뜻을 가진 한자는 흐릴 탁(濁)이다. 용례로는 날씨가 맑고 밝음을 청명(淸明), 날씨가 맑고 따뜻하다는 청양(靑陽), 맑고 아름다움을 청아(淸雅), 부드럽고 맑게 부는 바람을 청풍(淸風), 청백하여 가난함을 청빈(淸貧), 청렴하고 결백함을 청백(淸白), 맑고 순박함을 청순(淸純), 맑고 깨끗함을 청결(淸潔), 맑고 깨끗함을 청정(淸淨), 맑고 바름을 청정(淸正), 깨끗한 정조를 청조(淸操), 성품이 고결하고 탐욕이 없음을 청렴(淸廉), 깨끗이 소제함을 청소(淸宵), 잘못이나 악인을 없애어 맑게 함을 숙청(肅淸), 성품이나 언행이 맑고 깨끗함을 숙청(淑淸), 날씨나 빛깔 따위가 산뜻하고 맑음을 경청(輕淸), 빛깔이 희고 품질이 썩 좋은 꿀을 백청(白淸), 벌집에서 떠낸 그대로의 꿀을 생청(生淸), 산 속에 있는 나무나 돌 사이에 석벌이 친 꿀을 석청(石淸), 물 같은 것이 몹시 맑고 깨끗함을 징청(澄淸), 매우 맑고 시원함을 여청(餘淸), 황하의 물이 맑아짐이라는 뜻으로 아무리 하려고 해도 실현되지 않음을 비유하는 말을 하청(河淸), 마음이 맑고 깨끗하며 재물 욕심이 없음을 청렴결백(淸廉潔白), 청렴결백하고 가난하게 사는 것을 옳은 것으로 여김을 청빈낙도(淸貧樂道), 마음을 깨끗이 하고 욕심을 적게 함을 청심과욕(淸心寡欲), 맑은 것과 탁한 것을 함께 삼킨다는 청탁병탄(淸濁倂呑), 맑은 바람과 밝은 달이라는 청풍명월(淸風明月) 등에 쓰인다.

▶️ 風(바람 풍)은 ❶회의문자로 风(풍)은 간자(簡字), 凨(풍), 凬(풍), 凮(풍)은 고자(古字)이다. 무릇(凡) 태풍이 지나간 다음에 병충(蟲)이 많이 번식한다는 뜻을 합(合)하여 바람을 뜻한다. ❷회의문자로 ‘바람’을 뜻하는 風자는 본래 봉황새를 그린 것이었다. 갑골문에 나온 風자를 보면 큰 날개와 꼬리를 가진 봉황이 그려져 있었다. 봉황은 고대 중국의 전설에 등장하는 상상의 새로 갑골문에 나온 風자는 바로 그 상상의 새를 그린 것이었다. 그러나 風자는 시간이 지나면서 바람이라는 뜻으로 혼용되기 시작했다. 바람의 생성원리를 이해하지 못했던 고대인들은 봉황의 날갯짓으로 바람이 만들어진다고 생각했기 때문이다. 그래서 고대에는 風자가 ‘봉황’과 ‘바람’으로 혼용되기도 했지만 이를 명확히 구분하기 위해 凡(무릇 범)자에 鳥(새 조)자가 결합한 鳳자가 ‘봉황새’를 뜻하게 되었고 봉황이 몰고 왔던 바람은 凡자에 虫(벌레 충)자가 더해진 風자로 분리되었다. 그래서 風(풍)은 (1)허황하여 믿음성이 없 말이나 행동을 이르는 말. 허풍 (2)바람을 막으려고 둘러 치는 천 (3)정신 작용, 근육 신축, 감각 등에 고장이 생긴 병. 전풍(顚風), 중풍(中風), 비풍(痺風) 따위 (4)원인을 알기 어려운 살갗의 질환(疾患). 두풍(頭風). 피풍(皮風). 아장풍(鵝掌風) 따위 등의 뜻으로 ①바람 ②가르침 ③풍속(風俗), 습속(習俗) ④경치(景致), 경관(景觀) ⑤모습 ⑥기질(氣質) ⑦병(病)의 이름, 감기(感氣), 중풍(中風: 뇌혈관의 장애로 인한 병) ⑧기세(氣勢: 기운차게 뻗치는 형세) ⑨절조(節操: 절개와 지조를 아울러 이르는 말) ⑩노래, 악곡(樂曲), 여러 나라 민요(民謠) ⑪뜻, 낌새 ⑫풍도(風度: 풍채와 태도를 아울러 이르는 말) ⑬소식(消息), 풍문(風聞) ⑭멋대로, 꺼리낌 없이 ⑮바람을 쐬다 ⑯바람이 불다 ⑰풍간(諷諫)하다(완곡한 표현으로 잘못을 고치도록 말하다) ⑱감화시키다, 교육하다 ⑲외우다, 암송하다 ⑳유전(流轉)하다(이리저리 떠돌다), 떠돌다 ㉑암수가 서로 꾀다 따위의 뜻이 있다. 용례로는 옛적부터 행하여 온 모든 생활에 관한 습관을 풍속(風俗), 바람의 세력을 풍력(風力), 음식의 고상한 맛을 풍미(風味), 기후와 토지의 상태를 풍토(風土), 바람이 부는 방향을 풍향(風向), 어떤 상황이나 형편이나 분위기 가운데에 있는 어느 곳의 모습을 풍경(風景), 세찬 바람과 험한 물결을 풍파(風波), 속사를 떠나 풍치가 있고 멋들어지게 노는 일을 풍류(風流), 바람결에 들리는 소문을 풍문(風聞), 뜨거운 바람을 열풍(熱風), 몹시 세게 부는 바람을 폭풍(暴風), 자기가 가는 방향에서 마주 불어오는 바람을 역풍(逆風), 첫여름에 부는 훈훈한 바람을 훈풍(薰風), 갑자기 거세게 일어나는 바람을 돌풍(突風), 미친 듯이 사납게 부는 바람을 광풍(狂風), 산수의 경치가 너무나 맑고 아름다움을 풍광명미(風光明媚),새가 높이 날 때는 바람은 그 밑에 있다는 풍사재하(風斯在下), 맑은 바람과 밝은 달 등(等)의 자연(自然)을 즐기는 사람을 이르는 풍월주인(風月主人), 바람이 불어 구름이 흩어진다는 풍류운산(風流雲散), 바람에 불리면서 먹고, 이슬을 맞으면서 잔다는 풍찬노숙(風餐露宿), 바람 앞의 등불이라는 풍전등화(風前燈火), 부모에게 효도를 다하려고 생각할 때에는 이미 돌아가셔서 그 뜻을 이룰 수 없음을 이르는 풍수지탄(風樹之歎) 등에 쓰인다.