춘계 대공세 당시 주요 도시와 화력지원기지

북베트남군은 1972년 3월 30일 DMZ를 넘어 공격을 개시하였고 록닌(Loc Ninh) 지역에서는 4월 1일, 중부 고원지대에서는 4월 2일에 각각 남베트남군의 전초기지를 공격함으로써 북베트남의 ‘1972년 춘계 공세(미군은 부활절 공세로 명명)’는 시작되었다. 공세는 전반적으로 4월에는 북베트남군이 주도권을 장악하여 공격을 계속하였고 5월 중에는 상호균형이 이루어졌으며 6월과 7월에는 남베트남군이 반격하는 양상으로 전개되었다.

춘계 대공세 당시 남베트남 진지를 포격하는 북베트남 122미리 야포

남베트남군 제1군단은 취약한 북부지역 5개 성을 담당하고 있었다. 미군이 철수하기 전에는 이 지역에 미 해병 제1, 3사단, 아메리칼(Americal) 사단, 제101공정사단, 제82공정사단 예하 제3여단, 한국 해병 2여단 등의 막강한 부대가 작전을 하였으나, 이제 이 많은 부대는 다 철수하고 다낭(Da Nang)에 미군 3개 대대가 방어임무를 수행하고 있을 뿐이었다. 이제는 남베트남군 단독으로 이 지역을 지켜야 했다.

쾅트리 성

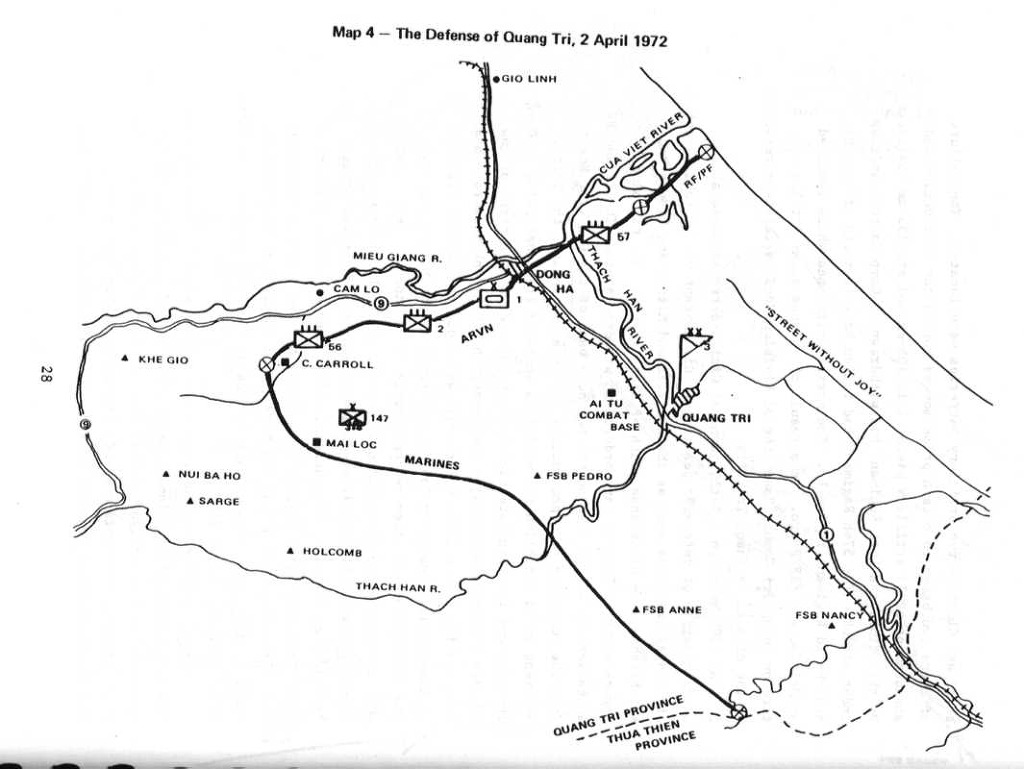

북베트남군이 공격할 지역인 쾅트리(Quang Tri) 성 내에는 약체사단이라는 제3사단과 1개 해병여단(남베트남군 해병사단이나 공수사단의 예하 여단이나 독립여단은 3개 대대와 1개 포병대대를 가지고 있어 여단으로 명명하였고 이 여단은 독립적인 작전이 가능하였다)이 배치되어 있었고 남베트남 제1사단은 후에(Hue)를 방어하고 있었다. 더구나 적의 게릴라 부대를 소탕하기 위한 전술기지 개념에 따라 병력이 광범위하게 분산 배치되어 융통성까지 결여되어 있었다.

1972년 4월 쾅트리 성의 방어 거점과 배치 상황

남베트남군은 북베트남군의 공격이 개시되기 전에 적의 공격방향을 탐지하기 위하여 케산(Khe Sanh) 지역과 아샤우(A Shau) 계곡 일대에서 위력수색을 시도하였으나 적의 대공화기에 제압되어 공중기동작전이 불가능하였고 지상기동도 적의 반격으로 손실만 입은 채 철수하고 말았다.

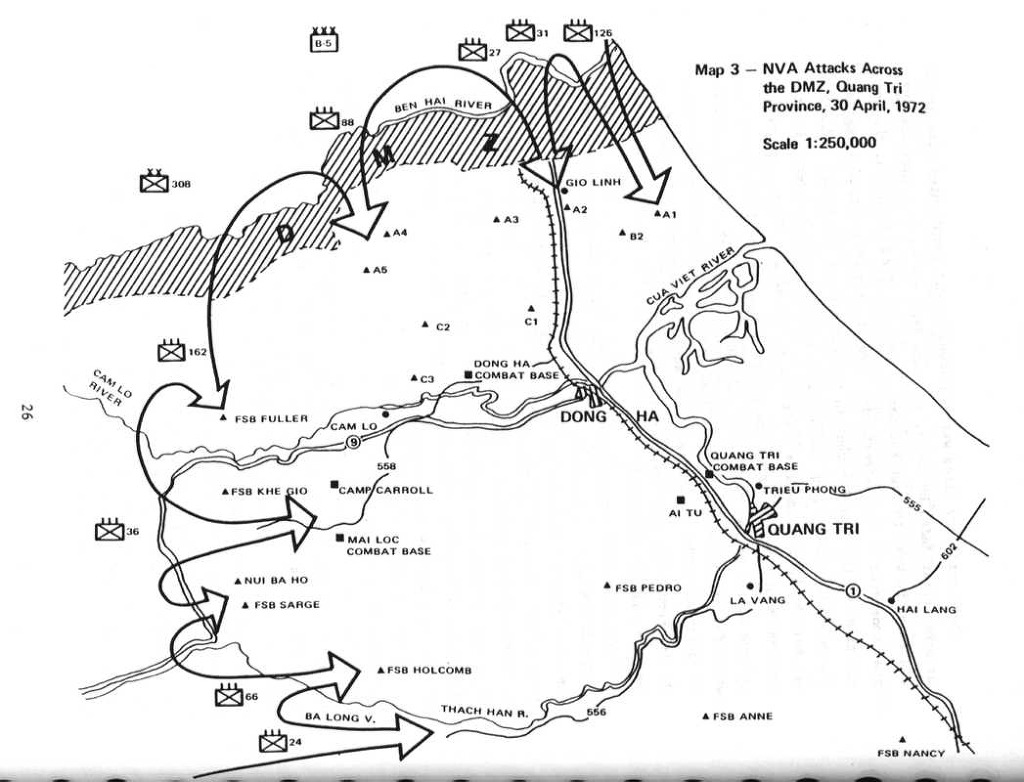

북베트남군은 3월 30일 T-54, T-34, PT-76수륙양용전차를 선두로 130㎜ 장거리포와 SA-2, SA-7 대공미사일의 지원 하에 DMZ의 분계선을 이루고 있던 벤하이(Ben Hai) 강을 도하하여 공격을 개시하였다. DMZ 일대에서는 북베트남군 제308사단과 3개 독립연대를 주축으로 정면에서 공격하고 제304사단은 케산에서 DMZ 일대에 배치되어 있는 남베트남군 후방으로 측방공격하였다. 또한 제324사단도 3월 30일 아샤우 계곡에서 후에 시 방향으로 공격을 개시하였다.

벤하이 강

남베트남군 제3사단은 북베트남군이 공격을 개시할 때 전방부대를 교대시키고 있었기 때문에 혼란이 가중되어 곳곳에서 밀렸고, 화력지원기지가 피탈되었다. 남베트남군은 4월 2일까지 동하(Dong Ha) 시를 연하는 선까지 후퇴하여 방어선을 형성하였다. 지압이 예상했던 대로 남베트남군에 공황사태가 일어나기도 하였다. 캐롤(Carrol) 기지를 방어하던 남베트남군은 북베트남군이 치열한 공격준비사격과 함께 공격을 개시하자 병사들은 전투를 포기하고 손수건을 흔들며 투항하였다. 장교들도 가족들을 피난시키는 데에만 급급하여 105㎜ 곡사포, 155㎜ 곡사포, 175㎜ 평사포 등 22문을 유기하고 도주하여 버렸다. 남베트남군은 북베트남군의 공격이 시작된 지 3일 만에 동하 선 이북의 모든 기지와 각종 포 55문을 포함한 많은 장비와 수천 명의 병력을 일시에 상실한 것이다.

북베트남군에게 포로가 된 남베트남군

그러나 북베트남군의 공격은 중단될 수밖에 없었다. 보급의 재추진 문제도 있었으나 미군의 강력한 공중공격으로 공격을 계속할 수가 없게 된 것이다. 밀집된 북베트남군은 미군 공중공격의 좋은 표적이 되었다. 동하 시 전방에서 1번 도로를 따라 공격하는 북베트남군의 노출된 전차와 보병부대에 대하여 미군은 B-52의 폭격으로 북베트남군 전차 35대를 파괴하고 북베트남군 사단 사령부를 무력화시켰다.

아샤우 계곡으로부터 후에 시로 공격하는 북베트남군 제324사단은 남베트남군 제1사단과 지역 내 최대의 화력지원기지인 바스토뉴(Bastonge) 기지에서 일진일퇴의 공방전을 전개하였다. 이 기지가 피탈당하면 후에 시가 북베트남군 130㎜ 장거리포의 사정권에 들어가기 때문에 남베트남군도 필사적으로 방어하였다.

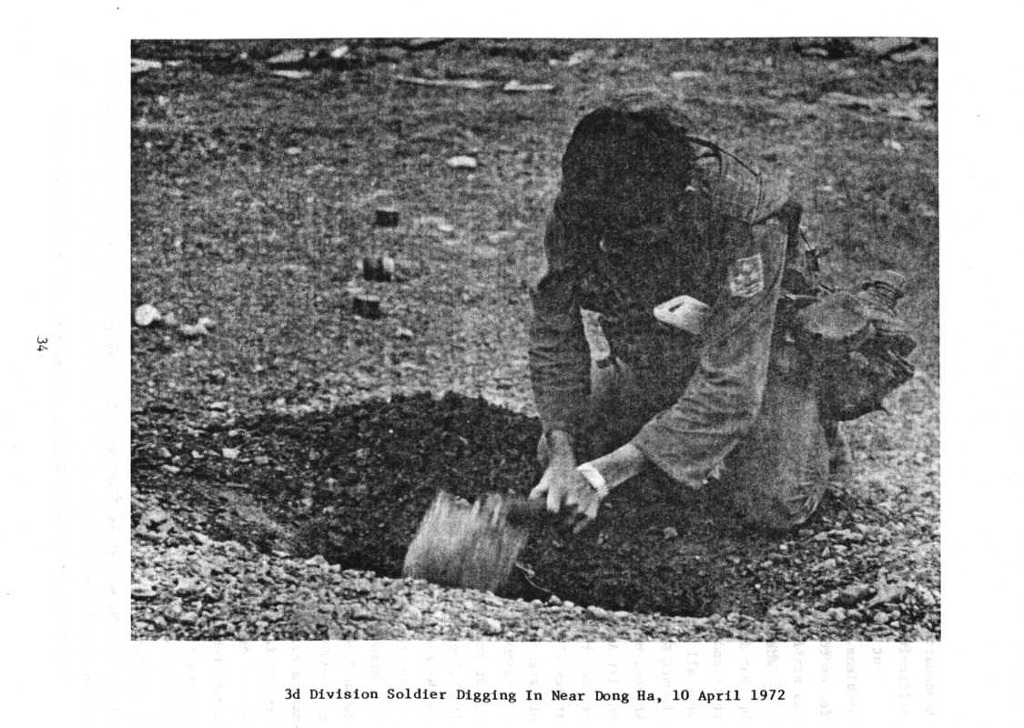

4월 10일 북베트남군 제304사단 1개 연대가 동하 서측방의 페드로(Pedro) 기지를 공격하였다. 이 기지를 방어하던 남베트남군 해병 1개 대대는 파상공격을 감행하는 북베트남군에게 밀렸으나 급파된 전차대대의 증원을 받아 역습으로 기지를 탈환하였다. 북베트남군 전차 16대중 13대가 파괴되고 나머지 3대중 1대만 도주하는 데 성공하였다. 2대는 엔진의 시동을 걸어둔 채 도주하였다.

1972년 4월 10일 동하 인근에서 남베트남군 3사단 병사가 참호를 파고 있다.

남베트남군은 적의 공격이 둔화된 기간을 이용하여 사이공에 있는 해병사단의 잔여부대와 3개 레인저부대를 제1군단 지역으로 파견하여 후에 북방 미찬(My Chanh) 강 선에 배치하여 방어종심을 강화하였다.

미군의 계속된 공중공격에도 불구하고 북베트남군은 1개 사단을 추가로 증원하여 악천후를 이용, 4월 27일 일제히 총공격을 개시하였다. 북베트남군의 일제 공격에 남베트남군은 공황상태에 빠져 동하 시, 페드로 기지를 피탈당하고 쾅트리 시의 타치한(Thach Han) 강 선으로 철수하였다. 4월 28일부터 쾅트리 시에 북베트남군의 130㎜ 포탄이 작렬하고 시내로 침투한 북베트남군의 특수부대가 탄약고를 폭파하는 등 혼란을 조성하였다. 남베트남군 해병사단, 지방군 등을 통합 지휘하여 쾅트리 시를 방어해야 할 제3사단장 지아이(Giai) 준장은 지휘능력의 부족으로 부대를 제대로 장악하지 못하고 시내의 질서도 회복하지 못한 채 우왕좌왕하였다. 대부대 작전을 지휘해 본 경험이 없는 지아이 준장은 북베트남군의 공격을 막아낼 자신이 없자 5월 1일 전 방어부대에게 미찬 강 방어선으로 철수하도록 명령하고 자신은 철수작전을 지휘할 생각도 하지 않은 채 헬기 3대로 사단 지휘부 요원들과 함께 제일 먼저 철수하여 버렸다.

부 반 지아이 준장

쾅트리 시는 광란의 도가니로 변하고 말았다. 약 25만 명의 피난민과 군인들이 뒤엉켜 약탈, 방화, 살인 등 문자 그대로 아비규환의 생지옥이 연출되었다. 지휘체제가 무너진 부대는 오합지졸에 불과하다고 하나 남베트남군은 오합지졸만 되는 것이 아니라 순식간에 거대한 약탈군으로 변모하여 피난민의 금품을 탈취하고 불응하면 사살해 버렸고 서로 먼저 철수하려고 총질을 하곤 하여 극도의 혼란을 유발하였다. 해병사단만은 그래도 건제를 유지하고 질서있게 철수할 수 있는 부대였다.

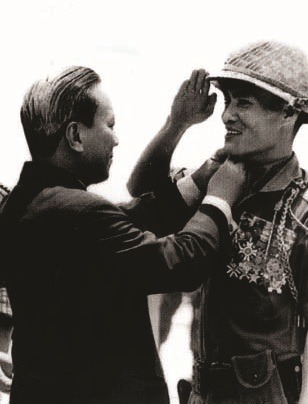

분노에 찬 티우(Thieu) 대통령은 동하와 쾅트리 시 전투의 책임을 물어 제1군단장 람(Lam) 중장과 제3사단장 지아이 준장을 군법회의에 회부하고 제1군단장에 1968년 구정공세 시 제1사단장으로 명성을 날렸던 고 쾅 트룽(Ngo Quang Troung) 중장을 임명하였으며 군단장, 사단장, 성장(省長)들에게 도망병과 약탈자에 대한 즉결 총살권을 부여하였다.

고 쾅 트룽(Ngo Quang Troung) 중장

새로이 제1군단장에 부임한 트룽 중장은 “트룽이 돌아왔다. 전 1군단 장병들은 원대복귀하라!”는 최초일성을 발하면서 제1군단의 군기와 질서를 회복하기 시작하였다. 이제 전선은 미찬 강을 연하여 상호 대치상태로 들어갔다. 후에 지역세도 남베트남군은 4월 29일 바스토뉴 기지를 피탈당하고 후에 시 방어선을 형성하였다. 남베트남군은 콘툼(Kontum) 지역을 방어하던 공수사단을 후에로 급파하였다. 북베트남군도 더 이상 공격할 기력이 없었다.

이후 쾅트리 전선은 2개월 가까이 소강상태가 유지되었다. 북베트남군도 미군의 공중공격에 노출되어 더 이상 진격할 수 없었고 북베트남 지역도 미군의 강력한 북폭으로 혼란에 빠져 있었다. 남베트남군은 5월 중에 2개 대대 규모의 공중기동 작전, 1개 대대 규모의 상륙작전을 하는 등의 위력 수색을 실시하였으나 큰 접전은 없었다.

1972년 4월 30일 북베트남군의 공격 상황

남베트남군은 5월 24일 사이공에 있는 공수사단(1개 여단 부족)을 투입하여 반격작전을 준비하여 6월 28일부터 총 반격을 개시하였다. 남베트남군 최정예부대라는 해병사단과 공수사단이 해안지역과 내륙에서 병행공격을 실시하여 3일 만에 쾅트리 시 외곽까지 진출하였으나 북베트남군의 완강한 저항으로 더 이상 진출하지 못하였다.

1972년 5월 쾅 트리시를 점령하여 환하게 웃고 있는 북 베트남 병사들의 모습

쾅드리 탈환작전 중인 남베트남 공수사단 M48A3 전차와 남베트남군 M-24 경전차

이후 2개월 반 가까이 밀고 당기는 접전이 계속되었다. 제1차 세계대전시의 진지전, 참호전의 양상이 재연되었다. 전선은 변동 없이 쌍방 피해만 늘어났다.

9월 11일에 남베트남군 제1군단장 트룽 중장은 2개 대대를 공중기동시켜 적의 배후를 차단하고 정면에서 4개 대대가 공격하는 협공작전으로 쾅트리 시에 진입하여 9월 15일까지 점령당한지 4개월 반 만에 쾅트리 시를 탈환하였다. 이후 남베트남군은 공격을 계속하였으나 동하 시는 탈환하지 못하고 타치한 강 선에서 휴전을 맞게 되었다. 동하 시를 확보한 북베트남군은 휴전 후 이 지역으로 보급로를 개설하여 보급기간을 단축시킬 수 있었다.

댓글

댓글 리스트-

답댓글 작성자푸른 장미 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 13.05.26 사용은 했는데 믿을 수가 없다 보니 전투병보다는 운전병이나 수리병같은 기술병과 부분에서 주로 사용된것으로 알고 있습니다. 간혹 남베트남군의 전차나 장갑차, 대포같은 것이 노획될 경우 그 운용을 위해서 남베트남군 포로가 사용되기도 합니다.

-

작성자레이* 작성시간 13.05.26 처음에는 지리멸렬하다가 막판에 정신차리네요...ㄷㄷ

트룽중장이라는 사람은 전쟁끝까지 지휘를 하나요? -

답댓글 작성자푸른 장미 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 13.05.26 네, 남베트남 패망시까지 1군단을 지휘하지만 결국 부대를 모두 잃어버리고 미국으로 망명합니다. 남베트남 장성 중 드물게 능력이 있고 부패에 물들지 않아 미국도 높이 평가한 장성이었죠. 남베트남이 패망하지 않고 계속 유지가 됐다면 티우 다음의 대통령은 아마 트룽이 되었을 확률이 높습니다.

-

작성자배달민족 작성시간 13.05.26 쾅트리시 철수를 보면 한강인도교 폭파하고 줄행랑친 한국군은 그나마 양반인가요........ 지아이 중장 모습은 우리나라의 어떤 장군의 모습을 떠올리게 한다는...........

-

답댓글 작성자푸른 장미 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 13.05.26 유재흥 말씀하시는 것 같군요. 그런데 베트남은 국민들에게 반격중이라는 거짓말로 안심시키고 다리를 폭파하는 행동은 하지 않았으니 오히려 낫다라고 봐야 할까요?