봄의 절정에 부르는 생의 찬가, '슈만'의 <아름다운 오월에>

한순간 사라지는 5월의 봄날과 청춘

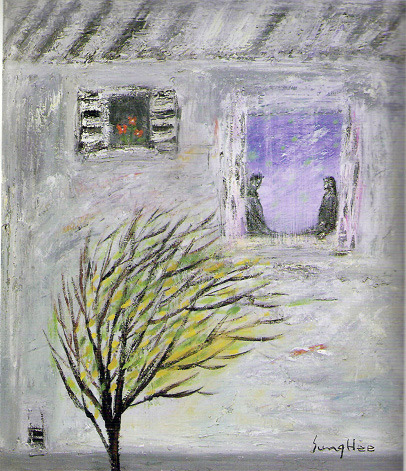

김성희 작, <행복한 나날>

5월이 돌아와 온통 세상은 신록의 푸름과 화초의 울긋불긋함으로 세상이 화사하고 따뜻하다. 빛나는 계절의 여왕 5월은 봄의 가장 찬란한 몫을 차지하며 한껏 위용과 자태를 뽐내고 있다. 그러나, 이 화려함과 당당함은 얼마 지나지 않아 남녘의 더운 바람을 만나 기운이 꺾여 스러지고 만다. 봄은 아름다운 최성기에 그 자리를 여름에 내어 주고 쓸쓸히 자취를 감추는 것이다. 자연의 섭리가 이렇듯 우리의 인생도 가장 빛나고 아름다울 때에 그 자리를 물려주고 떠나야 하는 것은 아닌지 생각이 든다. '박수칠 때 떠나라'는 말도 그런 맥락에서 이해된다. 또 달리 생각하면, 인생의 아름다움이나 사랑의 고귀함도 영원불멸한 것이 아니라 양지를 비추는 햇살처럼 한순간의 반짝임이라는 느낌이 든다. 영원과 찰나의 언저리에서 생을 담보잡힌 우리 '한계인'들은 마치 자신에게 다가온 행복-사랑하는 이, 사랑받는 시간, 사랑스러운 장소-이 내일도 모레도 계속 머물러 있으리라는 착각 속에 빠져 살아간다. 그러나 여러 문학과 경전과 인생의 경험에서 우리는 사람이라고 하는 족속이 얼마나 경박하고 변덕스러운 존재인지 이미 알고 있다. 곧 이어질 다음 순간에 헤어짐을 당하고, 가진 것을 잃게 되며, 스스로 삶을 마감하거나 소중한 이를 잃게 될지 모르는 우리의 인생에서 행복이라는 것은 얼마나 무의미하고 덧없는 것이겠는가?

작년 5월에 원로 성악가 백설희 님이 세상을 떠났다. 부모님 세대로부터 전해들은 추억 속의 가수, 그 분은 작년 화창한 봄 5월 5일, 향년 83세로 우리 곁을 떠나 가셨다. 그분이 가장 애창했던 곡은 <봄날은 간다>인데, 이 곡에 대한 단상을 한국일보 논설위원이 풀어내었다. 그에 의하면 1953년 당시 이 곡은 한국전쟁이 가져온 이별과 그로 인한 여인의 한(恨)을 봄날 풍경과 대비시켜 역설적으로 드러낸 노래라고 하는데, '연분홍 치마가 봄바람에 휘날리고, 새파란 풀잎이 물에 떠서 흘러가듯' 봄철의 맹세가 실없는 기약이 되어 여인을 남긴 채 지나가는 것을 표현했다고 한다.

백설희 님의 LP를 꺼내 턴테이블에 넣고 틀어보면 담담하고 낭송하듯이 노래가 가창되고 있다. 그의 노래는 기교도 없고 감정 과잉에도 빠지지 않으나, 오히려 더 절실히 가슴을 파고들어 듣는 사람에게 상념의 느낌을 가득 안겨주고 있다.

수년 전 이 노래를 모티브로 한 영화에서, 남자 주인공은 변심한 여자에게 "사랑이 어떻게 변하니?"라는 말을 던진다. 그러나 여인에게 그러하듯, 모든 세상 사람에게 "사랑은 변하고, 사람 또한 변한다." 사랑하는 사람의 사이에서 애정의 보따리는 자꾸 작아져만 가고, 친애의 끈은 자주 끊어진다. 변덕스러운 봄날처럼 가변적이고 상대적인 사랑의 진실 앞에서, 연인들은 매 순간 마음을 가다듬고 새로운 헌신과 사랑의 정을 상대에게 끊임없이 주어야 할 따름이다.

김성희 작, <행복한 나날>

로베르트과 클라라의 부서진 봄날, 그리고 가곡

로베르트 슈만(Robert Schumann:1810-1856)과 클라라 비크(Clara Josephine Wieck:1819-1896)는 1828년 봄에 라이프치히에서 처음으로 만났다. (여러 글에서 '슈만과 클라라'라고 쓰나 그것은 부정확한 표현이다. 슈만 가문이 너무 강조되는 듯 하고, 이름과 성이 혼동되고 있다. 차라리 결혼 전의 이름인 '로베르트와 클라라'로 부르는 편이 더 어울린다고 본다.) 아홉 살의 앳된 소녀가 피아노를 썩 잘 치는 것을 보고, 피아니스트를 지망하고 있었던 청년 로베르트가 대견해 했다. 이후 청년은 소녀에게 피아노 지도를 하고 그러면서 오누이의 감정은 점차 연정으로 변하였다. 이윽고 10년의 시간이 흘러 로베르트는 클라라의 부친에게 정식으로 혼인을 청원하나 보기좋게 거절당한다. 완고한 부친의 태도는 일을 비정상적으로 꼬이게 만들어 결국 법정 분쟁으로까지 발전하여 당사자들이 만신창이가 된 후에야 결혼 약속을 법정으로부터 받아낸다. 이윽고 1840년 9월 12일에 결혼을 한 이들은 한순간 행복하고 달콤한 일년 남짓한 시간을 보낸다. 이른바 '가곡의 해'라고 불리는 이 해에 그들은 주위로부터 시샘과 축복을 동시에 받았으며, 로베르트 또한 많은 수의 가곡을 작곡해 부인에게 들려주었다.

그러나 그들의 결혼생활이 순탄하고 안락한 것만은 아니었다. 많은 자료와 논거를 통해 볼 때, 두 사람의 혼인은 첫 시작부터 삐걱거렸으며, 신혼 초에 이미 그들의 관계에 치명적인 금이 가기 시작했다고 보여진다. 이러한 상황은 지루한 재판을 통해 심신이 지친 데다가 애정마저 식어버린 결과라고 생각이 들며, 특히 로베르트가 먼저 사랑과 결혼에 대해 회의적인 반응을 보였다고 전해진다. 그러나 결혼생활이라고 하는 것이 사회적으로 큰 부담을 지는 것이기 때문에 사교적인 모임에서 항상 그들은 거짓 웃음으로 행복해 했고 단란하게 보이기를 애썼다. 그런 과정에서 클라라는 음악가로서의 삶의 일정 부분을 포기해야 했으며, 그 대신에 로베르트에게 헌신하고 내조하였다. 일곱 명의 아이를 낳아 키우면서 그녀는 피아니스트의 직분을 잃어버리고 사교계에서 멀어졌다. 소심하고 이중성향을 지녔던 로베르트 또한 결혼생활에 대한 의무감과 대작곡가를 향한 야망의 번민 속에서 차츰 미쳐져 갔다.

로베르트 슈만과 클라라 슈만의 파경은 그의 가곡 작품 속에서 이미 예고되고 있는 것처럼 보여진다. 연가곡집 <시인의 사랑>에서 봄날의 청춘은 이별과 회상으로 끝나고 있으며, 또 다른 연가곡집 <여인의 사랑과 생애>에서는 마지막 곡에서 "당신은 처음으로 제게 슬픔을 주었어요, 가슴의 상처는 저를 괴롭힙니다. 당신은 영원히 잠드셨고, 남아있는 제 인생은 허무합니다."라고 비극적인 결말을 예고하고 있다. 또한 <리더크라이스>의 제 8곡 '타향에서'는 슈만의 정신적 방황과 죽음을, 제 9곡 '비애'와 제 10곡 '미명(未明)'에서는 홀로 남게 될 클라라의 고독과 정한을 은유적으로 나타내고 있기도 하다. 이와 같은 예고는 작곡가가 의도하지는 않았으나 잠재적으로 당시의 심리적 정황들이 투영되었다고 볼 수 있겠다.

결국 1854년 겨울, 로베르트 슈만은 얼어붙은 라인강에 투신하게 되고, 2년 뒤에 병원에서 생을 마감한다. 미망인이 된 클라라는 남편의 제자 요하네스 브람스에게 의지하며 쓸쓸하게 살다가 남편이 죽은 지 40년 후인 1896년에 눈을 감는다. 보통 우리는 슈만 부부의 이상적이고 행복했던 결혼 생활만을 보았으나, 실제로 그 이면에는 복잡하고 많은 여러 갈등과 파란이 있었던 것이다.

슈만의 가곡을 보면 아름답고 지순하나, 항상 슬픈 구석이 엿보인다. 서정적인 노래 선율은 가끔 발걸음을 머뭇거리고, 피아노 반주 또한 감정의 늪에서 맴돌곤 한다. 그의 가곡은 기쁘되 즐겁지 않고, 어여쁜 선율 속에 진한 우수가 담겨 있다. 조성이나 음계와 상관없이 그가 지은 노래들은 사뭇 중성적인 뉘앙스를 풍기고 있다. 슈만의 가곡은 독일 가곡의 계보를 잇는 중요한 작품들이나, 그 표현 방향은 선대 작곡가들과 다른 경향을 띠고 있다. '모차르트'가 슬픔을 승화시킨 고결한 아름다움과 순정(純正)한 음악성을 가곡에서 구현하였다면, 당대 시인들의 작품을 가곡으로 창작하여 후대 작곡가들의 전형을 만든 '베토벤'은 고전시대의 끝자락에서 가락과 음률을 통해 낭만의 정신을 이끌어 내었으며, 숙명적으로 생애동안 슬픔의 모티브 위에서 창작을 불태운 슈베르트는 문학과 음악의 이상적이고 완벽한 조화를 통해 비애와 우수의 감흥을 자연스럽게 악곡에 실어 세상에 내놓았다. '슈베르트'가 수행한 "시와 음악의 이상적인 결합"을 계승한 슈만은 보다 가사의 문학성에 충실하여 깊이있고 내면적인 음률을 만들어 내었다. 전대 작곡가들에 비해 보다 피아니즘이 강조된 그의 가곡들은 시상(詩想)을 가장 잘 드러내어 표현하고 있다는 평을 받으며, 독일 예술가곡의 정통적인 양식에 조금 벗어나 시가 지닌 심상(心象)과 주제를 가창과 피아노를 통해 가장 높은 수준에까지 이끌어 내고 있으며, 피아노 또한 반주부의 역할을 넘어 가사와 음률에 낭만적 창의성을 부가하고 있다. 그러나 슈만의 가곡이 가지는 가장 두드러진 특징은 그 낭만적 주관성에 있다. 그는 시인의 창작물을 완전히 자신의 것으로 소화하여 자신만의 어법으로 만들어 내었는데, 이 과정에서 내성적(內省的) 깊이가 많이 반영되고 있다. 그렇기 때문에 슈만의 가곡을 이해하기 위해서는 그의 작품을 통해 시인과 작곡가의 창작의도를 내면화하는 것이 필요하다고 본다.

<시인의 사랑>은 로렐라이의 작가로 유명한 독일 시인 하이네(Heinrich Heine:1797-1856)의 시를 토대로 하여 만들어진 연가곡이다. 시인이 1823년에 지은 <노래의 책>에 있는 <서정적 간주곡:Lyrisches Intermezso)>에서 발췌 선정하여 슈만이 1840년 창작하였다.

가곡집은 모두 열 여섯 개의 곡으로 이루어져 있는데, 전체적인 줄거리를 살펴보면, 젊은이가 아름다운 5월에 소녀를 사랑하게 되자만(제1곡에서 제6곡), 애인의 변심으로 괴로워하다가(제7곡-제15곡), 결국 제 16곡에서 시인의 사랑은 회상으로 바뀌어 지난날의 추억으로 끝나게 된다(마지막 피아노 후주)는 내용이다.

이 중에서 제 1곡인 <아름다운 오월에:Im Wundersch nen Monat Mai>는 여인을 열렬히 사랑하게 된 청년이 사랑의 괴로움을 그녀에게 고백하는 가슴의 설레임이 표현되고 있다. 피아노로 연주되는 화사하고 풍부한 화음의 색채는 5월의 여유로우면서도 풍요로운 느낌을 잘 표현해 주나, 전주의 첫 마디와 후주에서 나타나는 불협화음들은 이 사랑이 결국 비극적으로 끝난다는 암시를 해주는 듯 보인다. 곡은 유절가곡처럼 두 번 반복되며, 여운을 남기며 사라지듯 끝난다.

| Im wundersch nen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen Im wunderschonen Monat Mai, Als alle Vogel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen. |

아름다운 5월에 꽃 봉우리에 꽃이 피어날 적에 나의 마음속에도 사랑의 꽃이 피어났네. 아름다운 5월에 새들이 모두 노래할 때에 나는 그 사람에게 고백했네 초조한 마음과 소원을. |

연주자 소개

01 테너 프릿츠 분덜리히(Fritz Wunderlich), 피아노 후베르트 기젠(Hubert Giesen)

02 테너 페터 슈라이어(Peter Schreier), 피아노 노먼 쉘터(Norman Shetler)